岩茸は茸の名前だけれども茸ではなく、地衣類らしい。地衣類はというと茸と同じく菌類のなかまですが、藻類と持ちつ持たれるの共同生活をおくっていて、菌が水なんかを藻に与えるお返しに藻は光合成で得た炭水化物を菌に受け渡して二世帯住宅なのか完全同居住宅なのかそんな共同体をつくっています。付け刃の学習ですが、それほど間違っていない説明だと思います。

ブナの幹についた地衣類。地衣類といえばブナ、ブナといえば地衣類、そんなブナですが、ブナは雨水を集めるのに都合のいい樹形をしていてブナから洗い出された栄養分を含んで幹を伝う樹幹流は、地衣類の生育を助けているらしい。(写真:photoAC)

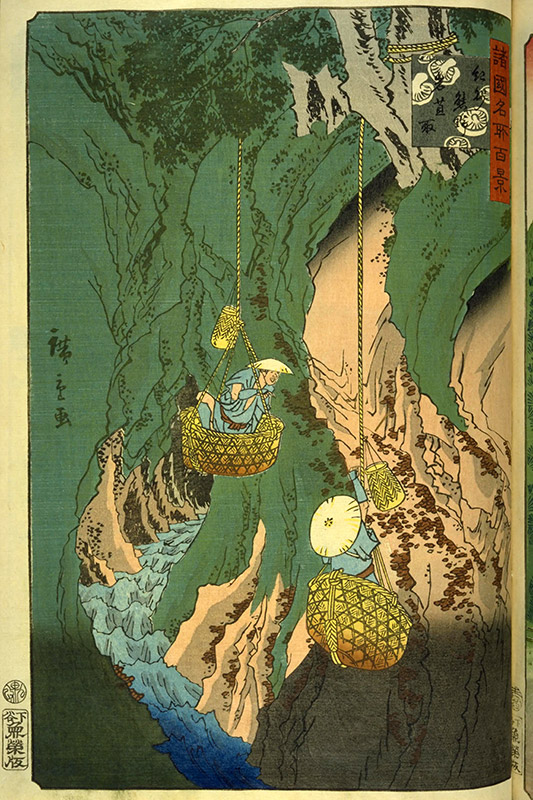

命がけの採取

入手の困難さは二代広重が描いた『諸国名所百景 紀州熊野岩茸取』を見れば一目瞭然です。ハングオーバーした岩崖に荒縄1本で吊り下げられた籠に乗った山師が岩肌にへばりついた岩茸を剥がし取っています。これを命がけと言わずしてなんと言いましょう。

『諸国名所百景 紀州熊野岩茸取』(広重 魚栄 万延1 国立国会図書館デジタルコレクション)。ピーンと張りつめた荒縄の先で深い峡谷にぶら下がる2人。自力で昇降できると思えません。何人かでチームを組んでいるんでしょうか。岩茸入れの籠が人の乗った籠より上に結びつけられているのは、万が一、人用籠の結び目が切れても岩茸は入手できる、そんなシステム思想だとすればデンジャラス感はとんでもなく跳ね上がります。

『北斎漫画』(葛飾北斎 十三編 19c 東京国立博物館研究アーカイブス)の「岩茸取」。姉さんかぶりの2人が切り立った岩崖に取付いています。岩の出っ張りに腰掛けた右の女性は籠なしのフリークライミングです。

そんな岩茸を某所の岩壁で採取しました。命がけではなかったんですが、デンジャラス感てんこ盛りの岩崖を這い上がっている最中のテラスでたまたまなんとなくなんの考えもなく「あーこれ、岩茸だよね」と思いながら剥ぎ取って、ザックの左サイドポケットに押し込んだのでした。

岩茸の生息現場(採取現場ではありません)。これまでも何回か見かけたことがあるんですが、持ち帰ったのは初めてです。名前の通り、岩に生えていました。標高は800mほどだったかな。岩崖を這い上がっている途中の休憩時にベリベリと剥がしてザックのサイドポケットに入れました。

岩茸は光合成で育つため、日光が適度にあたり、水分を補給できる環境が必要です。さらに、風通しの良い場所が好みのようです。確かに記憶にある岩茸を見た尾根はコツ谷左岸尾根、小怒田ノ尾根、クロモ山南尾根、クロモ山南東尾根なんかのキビシい岩壁を抱えた尾根で日光、霧、風通し、がそろっていそうです。生育速度は1年に1mm程度という話もあり、事実だとすれば珊瑚の何10分の1です。食べちゃっていいんでしょうか。食べますが。

珍妙な姿形

左が岩茸。朽ち果てた革靴の残骸みたいですが高級食材です。これで約7グラム。末端価格は400円超になります。右はそっくりさんのキクラゲ。同量で末端価格は10数円。

比較してもしようがない気がしないでもないんですが、キクラゲはインスタントラーメン用に常備しているのでなんとなく登場させてみました。

岩茸は灰褐色の部分(右)が表です。裏は黒く、小さな突起で岩にくっついています。霧の流れた後や雨の後なんかはわかりませんが、晴天つづきで乾燥していると慎重に剥がさないとパリンと割れてしまいます。業者ではないので割れても問題ないんですが気分の問題です。

「先人はなんでこんなものを食べてみようと思ったのか」と理解に苦しむ食べ物は多々ありますが、岩茸も間違いなくそのグループに入ると思います。

いよいよ実食です。

食します

主な食べ方は、そのまま、天ぷら、スープなどみたい。ほぼ無味無臭らしいけれど、こればかりは食べてみないことにはわかりません。尾根歩きと同じく現場に立たないことにはなんにもわかりません。

ちなみに『となりの地衣類−地味で身近なふしぎの菌類ウォッチング』(盛口満 八坂書房 2017)を読むと、海外の研究書に日本では岩茸を食べることが書かれていることを紹介していて、著者は「イワタケを食べるのは、世界的には結構奇習なのかもしれない」と感想を述べています。

下処理

表面の細かい砂粒や土埃を洗い流して半日ほど水に漬けておくつもりが4日くらいたってしまいました。カラカラの岩茸に水をかけたとたんに灰褐色だった岩茸の表面はさっと緑色に変わって驚きました。鮮やかなアマガエル色です。大きさはそれほど変化しません。ちなみにキクラゲは色はそのままぼよーんと2、3倍に膨らみます。

この後、アマガエルの皮膚をぬるま湯でこすり落とすこともあるようですが、ちょっとメンドーなのでパス。触ってみると岩の屑みたいものがあったので爪で削り取りました。

いよいよ実食です。

刺身

だし醤油をつけて食べてみました。だし醤油はわたくし製の白だしとキッコーマンを1:1で混ぜたもの。いい歯ごたえです。味は、、、だし醤油の旨味のあとで岩茸のあるようなないような味が口に広がっていくようないかないような。刺身のツマによさそうです。ただ、たいていの場合、刺身より高級になってしまうのが悩ましいところ。

手羽元の参鶏湯風

具材は手羽元のほかナツメの実、クコの実、それに岩茸。あと、とろみ付けにもち米を少々。味はあるようなないような。けれどもとてもおいしいです。熱を加えたためか、岩茸のコリコリ食感はちょっとやわらぎます。岩茸は免疫力を高めるなどいろいろな効能があるとされています。岩茸を入れることで薬膳感の数ランクアップは確実です。あるとないとは大違いの岩茸です。

天ぷら

塩で食べました。かなりおいしいです。が、スナックの海苔天ぷらとほぼ同じ味です。おいしいには違いないんですが、岩茸ならではのおいしさはどうかというと、微妙。コリコリの食感はなくなってパリパリです。揚げすぎたのかな。

以上、時間をこれでもかと溜め込んだタイムマシーンみたいな「岩茸」のお話でした。

お読みいただきありがとうございます。

参考資料:

■『となりの地衣類−地味で身近なふしぎの菌類ウォッチング』(盛口満 八坂書房 2017)

■『里山の地衣類ハンドブック』(柏谷博之 大村嘉人 文光喜 文一総合出版 2020)

■『地衣類のふしぎ』(柏谷博之 SBクリエイティブ 2009)

■たくさんのWebサイト

ありがとうございます。