今回は一泊の山行です。初日は林道小川谷線(以後、小川谷林道)から三又(みまた)、三又から酉谷(とりだに)に沿って酉谷山避難小屋まで。二日目は酉谷山から熊倉尾根(くまくらおね)を熊倉山へ、次いで宗屋敷尾根(むねやしきおね)を下りました。

初日は尾根を歩きません。二日目は尾根三昧ですが奥多摩の尾根ではありません。『奥多摩尾根歩き』のタイトルに偽りあり、です。でも歩いちまったものは仕方がありません。もったいないので記録に残しておきます。

小川谷林道をずーっと歩き、広場から先のちょっとデンジャラスな谷上のトラバース道(山腹を横に進む道)で三又に到着。問題は三又から酉谷山への登山道です。『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版)には「廃道(通過不能)」と記載されています。実際に歩いてみると、確かに酉谷に沿った登山道はほぼ壊滅状態でした。ただ、いまは、登山道の痕跡や谷の際、枯谷の底、新しくつくられたっぽい大きく高巻く道など、どうやら新ルートが創造されているまっただ中なんじゃないでしょうか。わたくしたちはその歴史の一コマに立ち会っているんじゃないでしょうか。大げさか。

二日目は酉谷山避難小屋を出発(記録の開始を忘れていてログは酉谷山から)。酉谷山から熊倉山へ熊倉尾根をダーッと下り、ちょっと戻って蝉笹山(せみざさやま)から宗屋敷尾根をズザーッと下ります。いずれも道迷い遭難の多発ゾーンとされています。

熊倉尾根は大ざっぱに言ってダイナミック、宗屋敷尾根はトンデモナイ尾根です。熊倉尾根のダイナミックさはシラカケ岩からの眺望に代表されます。宗屋敷尾根はほぼ急降下でできています。そこに大岩がバラバラバラという感じでまぶされて、大岩を巻いた後の尾根復帰に罠があってトンデモ感があふれています。

ちっとも『奥多摩尾根歩き』じゃなかった2日間ですが、ハードながらも面白く楽しい山歩きでした。

※酉谷沿いのルートはMマップを参考にさせていただきました。

酉谷、熊倉尾根、宗屋敷尾根

(1/3)

| ■コース | (1日目) JR青梅線奥多摩駅→[START]鍾乳洞バス停→小川谷林道→(2時間40分)三又→酉谷→[GOAL](3時間)酉谷山避難小屋 (2日目) [START]酉谷山避難小屋→酉谷山→熊倉尾根→小黒→檜岳→シラカケ岩→蝉笹山→(3時間40分)熊倉山→(25分)蝉笹山→宗屋敷尾根→(3時間30分)林道→[GOAL](45分)秩父鉄道秩父本線武州日野駅 |

| ■歩いた日 | 2019年10月9〜10日(水〜木) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■[START]鍾乳洞バス停→小川谷林道→(2時間40分)三又→酉谷→[GOAL](3時間)酉谷山避難小屋

三又から酉谷山避難小屋へのルートは登山道の痕跡が5分の2、テキトーが5分の2、新道(?)が5分の1。

おはようございます。鍾乳洞バス停です。平日は東日原バス停から2つ先の鍾乳洞が終点です。小川谷林道や日原林道に向かうには車道歩きが少なくてすむんですが、到着時刻がちょっと遅いんでプラマイちょっとマイナス、というのがわたくしの勝手な査定です。

おはようございます。鍾乳洞バス停です。平日は東日原バス停から2つ先の鍾乳洞が終点です。小川谷林道や日原林道に向かうには車道歩きが少なくてすむんですが、到着時刻がちょっと遅いんでプラマイちょっとマイナス、というのがわたくしの勝手な査定です。カップル2組とソロのオジサン2人(含わたくし)が降車。唐松林道で七ツ石山に登るというオジサンを見送るとグズグズ準備していたわたくしが最後に残されました。首にタオルをかけ、出発です。

目の前の小川谷橋を渡り右へ、日原街道から小川谷林道に進みます。木々は夏のドリャーッみたいな勢いは鳴りを潜め、なんとんなく一歩引いた感じで朝日を浴びていました。広場までのスライドショーです。

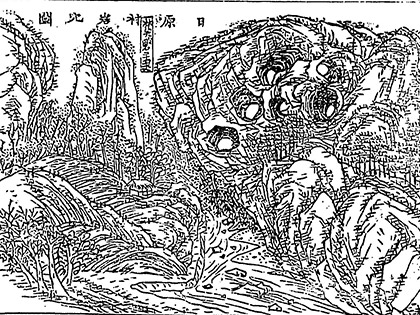

線画は『新編武蔵風土記稿』(1884 明17 内務省地理局 国立国会図書館蔵)に描かれた大日谷岩窟(だいにちだにがんくつ)と梵天岩(ぼんてんいわ)。同書によると大日谷岩窟は現在の日原鍾乳洞のある岩山。全山が一石山権現として祀られていることや、本宮窟や新宮窟、胎内窟、愛染窟、地獄窟などといった洞穴について詳述されています。小川谷の対岸に建つ一石山神社は一石山権現の拝殿だったらしいです。梵天岩は高さ約20丈(約60m)で根元の周囲は約30間(約54m)、てっぺんは鋭く尖っていると紹介されています。

広場から先に進みます。ちょっとノッペリ道なんかがある高度感たっぷりのトラバースが続きます。三又までスライドショーです。

ザックを下ろし、休憩。これは酉谷の上流方向です。左は以前に登った上滝尾根(うえたきおね? かみたきおね? 喜右衛門尾根 きえもんおね)の下端。かつて酉谷山への登山道はあの下端を高巻いていたんですが、いまは崩落に次ぐ崩落で通行不能らしいです。水を飲んで出発します。

ザックを下ろし、休憩。これは酉谷の上流方向です。左は以前に登った上滝尾根(うえたきおね? かみたきおね? 喜右衛門尾根 きえもんおね)の下端。かつて酉谷山への登山道はあの下端を高巻いていたんですが、いまは崩落に次ぐ崩落で通行不能らしいです。水を飲んで出発します。 酉谷の上流に向かいます。すぐに割谷(わりだに)との出合いです。割谷を渡ります。

酉谷の上流に向かいます。すぐに割谷(わりだに)との出合いです。割谷を渡ります。

かつて登った石楠花尾根(しゃくなげおね)の下端を見上げながら通過します。

かつて登った石楠花尾根(しゃくなげおね)の下端を見上げながら通過します。

左岸は歩けなくなりました。右岸に移ります。

左岸は歩けなくなりました。右岸に移ります。

上の方に石垣が残っています。右上へ、薄い踏み跡を追います。

上の方に石垣が残っています。右上へ、薄い踏み跡を追います。

これ道? みたいなところも歩きます。

これ道? みたいなところも歩きます。

道の痕跡を辿ります。

道の痕跡を辿ります。

道の痕跡の残り香みたいなところを辿ります。

道の痕跡の残り香みたいなところを辿ります。

テキトーに歩きます。

テキトーに歩きます。

キノコ。

キノコ。

テキトーに歩くしかない、みたいなところですが、

テキトーに歩くしかない、みたいなところですが、

左上をグーッと見上げると、折れた大きな木の幹に赤いリボンが見えます。行ってみます。あそこまで這い上がって、

左上をグーッと見上げると、折れた大きな木の幹に赤いリボンが見えます。行ってみます。あそこまで這い上がって、

見下ろしたところ。

見下ろしたところ。

道みたいな道が続いています。

道みたいな道が続いています。

マーク類はポツリポツリ見かけました。わたくしは見て見ぬ振りがいちばんだと思います。が、「赤テープ あればウザいし 無きゃ不安」(奥多摩尾根歩き)。

マーク類はポツリポツリ見かけました。わたくしは見て見ぬ振りがいちばんだと思います。が、「赤テープ あればウザいし 無きゃ不安」(奥多摩尾根歩き)。 そこそこはっきりした踏み跡。

そこそこはっきりした踏み跡。

ちょっと怪しい踏み跡。いつの間にか酉谷ははるか下になっていました。

ちょっと怪しい踏み跡。いつの間にか酉谷ははるか下になっていました。

あれは喜右衛門小屋窪(きえもんこやくぼ)でしょうか。

あれは喜右衛門小屋窪(きえもんこやくぼ)でしょうか。

渡れそうもない橋を見上げながら喜右衛門小屋窪を渡ります。

渡れそうもない橋を見上げながら喜右衛門小屋窪を渡ります。

水の補給をしなければならないことを思い出しました。避難小屋の水場に水が流れていない場合を考えると、明日の分を含めて3リットルは欲しいところです。あそこで水を汲みます。

水の補給をしなければならないことを思い出しました。避難小屋の水場に水が流れていない場合を考えると、明日の分を含めて3リットルは欲しいところです。あそこで水を汲みます。

2リットルの容器に給水中。

2リットルの容器に給水中。

出発します。ここから大きなくの字くの字で山腹を登っていきます。

出発します。ここから大きなくの字くの字で山腹を登っていきます。

登ってきて、

登ってきて、

小尾根を乗り越したりして、

小尾根を乗り越したりして、

道のような道を辿ります。なんだか新しくつくられつつある道、できつつある道みたいで歩いていて楽しいです。

道のような道を辿ります。なんだか新しくつくられつつある道、できつつある道みたいで歩いていて楽しいです。

ここはビューーーっと滑り落ちます。慎重に通過。

ここはビューーーっと滑り落ちます。慎重に通過。

ノッペリ道で小尾根を乗り越します。

ノッペリ道で小尾根を乗り越します。

思わず木の根っこをつかんだりするところもあります。

思わず木の根っこをつかんだりするところもあります。

木々の間にピンボケの酉谷を見下ろしたり、

木々の間にピンボケの酉谷を見下ろしたり、

大きな岩を見上げたり、

大きな岩を見上げたり、

テキトーに歩いたり、

テキトーに歩いたり、

薄ーい踏み跡を辿ったり、

薄ーい踏み跡を辿ったり、

テキトーに歩くしかなかったりしていると、

テキトーに歩くしかなかったりしていると、

沢に向かって急降下です。中沢(なかさわ)かな?

沢に向かって急降下です。中沢(なかさわ)かな?

中沢かな? の上流。

中沢かな? の上流。

中沢かな?(しつこい)を渡ります。

中沢かな?(しつこい)を渡ります。

次の沢です。コツ谷です。

次の沢です。コツ谷です。

道標が立っています。

道標が立っています。

コツ谷を渡りました。かつては橋が架かっていた雰囲気マンマンです。

コツ谷を渡りました。かつては橋が架かっていた雰囲気マンマンです。

倒れた林班界標を通過します。

倒れた林班界標を通過します。

大岩に沿って尾根を回り込みます。

大岩に沿って尾根を回り込みます。

正面に日向谷(ひなただに)、手前が酉谷。

正面に日向谷(ひなただに)、手前が酉谷。

酉谷の右岸を辿ります。

酉谷の右岸を辿ります。

橋?

橋?

2連の橋です。

2連の橋です。

渡ってきました。

渡ってきました。

ゴロゴロしたところを登ります。どれが道? なんですが、道標が立っていました。

ゴロゴロしたところを登ります。どれが道? なんですが、道標が立っていました。

旧酉谷避難小屋に到着。雨露を凌ぐことも無理そうです。

旧酉谷避難小屋に到着。雨露を凌ぐことも無理そうです。

アディオス! 旧酉谷避難小屋!

アディオス! 旧酉谷避難小屋!

ゴロゴロを登ります。

ゴロゴロを登ります。

ノッペリにも程があるでしょ、みたいになってきたんで右岸に移ります。

ノッペリにも程があるでしょ、みたいになってきたんで右岸に移ります。

沢床も歩きます。いつのまにか水が見えなくなっていました。この下をダーッと流れているはずです。

沢床も歩きます。いつのまにか水が見えなくなっていました。この下をダーッと流れているはずです。

石垣が残っていました。

石垣が残っていました。

冥界の番犬ケルベロスが太陽光に驚いてまき散らしたヨダレから生まれたトリカブト。

冥界の番犬ケルベロスが太陽光に驚いてまき散らしたヨダレから生まれたトリカブト。

涸れ沢(右が酉谷)の出合いに道標が立っていました。

涸れ沢(右が酉谷)の出合いに道標が立っていました。

この道標はわたくしには珍しく記憶に残っています。かつて酉谷を下ったときあの尾根に進んで道迷いしたんです。あのときいったいどこを歩いたのか、いまだにはっきりしません。

この道標はわたくしには珍しく記憶に残っています。かつて酉谷を下ったときあの尾根に進んで道迷いしたんです。あのときいったいどこを歩いたのか、いまだにはっきりしません。

酉谷を辿ります。

酉谷を辿ります。

テキトーに歩きます。

テキトーに歩きます。

もうすぐ土や葉っぱに埋もれそうな石垣。

もうすぐ土や葉っぱに埋もれそうな石垣。

あちらから登ってきました。

あちらから登ってきました。

対岸に薄ーく道らしきものが見えます。

対岸に薄ーく道らしきものが見えます。

ちょっと複雑な地形です。

ちょっと複雑な地形です。

小尾根からあちらに渡ります。

小尾根からあちらに渡ります。

薄くてペラッペラな踏み跡を歩きます。

薄くてペラッペラな踏み跡を歩きます。

稜線らしきものが見えてきました。急登です。テキトーにくの字くの字で登っていきます。

稜線らしきものが見えてきました。急登です。テキトーにくの字くの字で登っていきます。

トタンの切れ端を通過して

トタンの切れ端を通過して

木立の向こうにようやく避難小屋が見えてきました。

木立の向こうにようやく避難小屋が見えてきました。

あと少し。

あと少し。

酉谷山避難小屋に到着です。

酉谷山避難小屋に到着です。

先客は鍾乳洞バス停でいっしょに降りたカップル1組。タワ尾根を登ってきたそう。一石山神社の写真に小さく写っていました。「飲むために来たんだよ」と楽しげな宴会の真っ最中でした。手前のクロワッサンみたいな寝袋が転がっている銀マットがわたくしの今夜の寝床です。

先客は鍾乳洞バス停でいっしょに降りたカップル1組。タワ尾根を登ってきたそう。一石山神社の写真に小さく写っていました。「飲むために来たんだよ」と楽しげな宴会の真っ最中でした。手前のクロワッサンみたいな寝袋が転がっている銀マットがわたくしの今夜の寝床です。

外に出ます。

外に出ます。

小屋前からの景色。

小屋前からの景色。

これも。

これも。

中央の谷が登ってきた酉谷です。

中央の谷が登ってきた酉谷です。

乾杯! 背景はタワ尾根のウトウの頭や四間小屋尾根(しけんごやおね)、そのまた背景は石尾根(いしおね)の鷹ノ巣山(たかのすやま)や日蔭名栗山(ひかげなぐりやま)が見えています。

乾杯! 背景はタワ尾根のウトウの頭や四間小屋尾根(しけんごやおね)、そのまた背景は石尾根(いしおね)の鷹ノ巣山(たかのすやま)や日蔭名栗山(ひかげなぐりやま)が見えています。

水場には割り箸の先ほどの水が流れていました。

水場には割り箸の先ほどの水が流れていました。

枕元。(左奥から右へ)着替えの入ったペラペラのザック、凍らした缶チューハイと凍らない程度に冷やしたビールを入れた保冷バッグ、菓子パンが入ったレジ袋、食料袋、(その前列)ラジオとイヤホン、コップと箸、アルコールバーナーを収納したコッヘル、水入りのペットボトル、ヘッドライト、ツェルト用のロープ、ツェルト(の端っこ)、いちばん手前の黒い筒はエアマット(小屋に泊まれたので枕にしました)。

枕元。(左奥から右へ)着替えの入ったペラペラのザック、凍らした缶チューハイと凍らない程度に冷やしたビールを入れた保冷バッグ、菓子パンが入ったレジ袋、食料袋、(その前列)ラジオとイヤホン、コップと箸、アルコールバーナーを収納したコッヘル、水入りのペットボトル、ヘッドライト、ツェルト用のロープ、ツェルト(の端っこ)、いちばん手前の黒い筒はエアマット(小屋に泊まれたので枕にしました)。

寝そべって見上げたところ。シャツや軍手、タオルを干しています。

寝そべって見上げたところ。シャツや軍手、タオルを干しています。

天井のようす。

天井のようす。

晩ご飯の準備。メニューはフリーズドライのご飯に生卵とふりかけ、ウインナー入りのインスタントフォー。

晩ご飯の準備。メニューはフリーズドライのご飯に生卵とふりかけ、ウインナー入りのインスタントフォー。

いただきます。

いただきます。食後はすることもないので寝袋にもぐり込んで雑音の多いラジオを聞いていました。そのうち寝た、のかな。

きょうも一日、山の神様、地権者の皆様、ありがとうございました。