今回は石積沢左岸尾根を登り、石積沢右岸尾根を下り、丹三郎山北尾根を登り、青梅市奥多摩町境界尾根(以下、境界尾根)を下りました。大塚山の北面を無闇に歩いた「短い尾根をゴニョゴニョとシリーズ」第10弾です。[(第8弾までのリスト) (第9弾)]

石積沢左岸尾根と石積沢右岸尾根は570m圏の石積川ノ頭あたりをてっぺんにして石積沢の左岸と右岸を下る尾根です。石積「川」と石積「沢」の違いは『奥多摩』(宮内敏雄 昭和刊行会 昭和19)の記述にならっているんですが、石積沢の位置の確定に苦労しました。石積川ノ頭は石積沢の源頭にあるのが一般的だと思うんですが、『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版社)に記載されている石積沢を下流から上流へたどると、源頭は石積川ノ頭というよりは丹三郎山あたりです。ちょっと違和感があり、古い記録を調べてみました。あーだこーだの思案の結果、『詳細図』(前出)より1本西の沢を石積沢としました(詳細は本文に)。

丹三郎山北尾根は丹三郎山をてっぺんにして北へ下り、日原川と名前のわからない沢(後に判明)の出合に落ち込んでいます。名前のわからない沢の右岸尾根で、石積沢右岸尾根の東隣りです。

境界尾根は大塚山から中ノ棒山という846mの標高点が設定されているピークを経て北東に下って多摩川に没している尾根です。今回は中ノ棒山から下を歩きました。

石積沢左岸尾根、石積沢右岸尾根、丹三郎山北尾根、青梅市奥多摩町境界尾根

(1/2)

| ■コース | [START]JR青梅線古里駅→万世橋→丹三郎寸庭林道→(20分)石積沢左岸尾根取付→石積沢左岸尾根→(1時間10分)石積川ノ頭→(10分)寸庭川右岸尾根570m圏→石積沢右岸尾根→(40分)丹三郎寸庭林道→(15分)丹三郎山北尾根→(1時間15分)丹三郎山→(30分)中ノ棒山→青梅市奥多摩町境界尾根→(1時間20分)吉野街道→神路橋→御岳渓谷遊歩道→(1時間)[GOAL]JR青梅線沢井駅 (6時間40分) |

| ■歩いた日 | 2025年1月18日(土) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■[START]JR青梅線古里駅→万世橋→丹三郎寸庭林道→(20分)石積沢左岸尾根取付→石積沢左岸尾根→(1時間10分)石積川ノ頭→(10分)寸庭川右岸尾根570m圏→石積沢右岸尾根→(40分)丹三郎寸庭林道

石積沢左岸尾根の取付は朽ちた丸太で土留めされた階段が稜線に向かっている、ようでしたが道っぽい道ををたどっていくとちょっひりデンジァラスなトラバース(山腹水平移動)があったりして、短いけれどコクのある尾根歩きができました。

石積沢右岸尾根は序盤に急降下があるものの総じておだやかな尾根です。しっかりした道が尾根に絡みます。

おはようございます。古里駅です。きょう歩く尾根が見えるかな、と思い跨線橋に上がってきました。右の屋根みたいな枯れ草色の山肌の左の尾根が石積沢左岸尾根、谷を挟んだ左の尾根が石積沢右岸尾根、その奥が丹三郎山北尾根、境界尾根は、、、わかりません。

おはようございます。古里駅です。きょう歩く尾根が見えるかな、と思い跨線橋に上がってきました。右の屋根みたいな枯れ草色の山肌の左の尾根が石積沢左岸尾根、谷を挟んだ左の尾根が石積沢右岸尾根、その奥が丹三郎山北尾根、境界尾根は、、、わかりません。 古里駅を出てまっすぐ青梅街道に下って渡って左折、コンビニを過ぎて右折、吉野街道へ。いま、万世橋を渡っています。多摩川の上流方向です。上端にこれから歩く丹三郎寸庭林道のガードレールが見えています。

古里駅を出てまっすぐ青梅街道に下って渡って左折、コンビニを過ぎて右折、吉野街道へ。いま、万世橋を渡っています。多摩川の上流方向です。上端にこれから歩く丹三郎寸庭林道のガードレールが見えています。 万世橋を渡ってすぐ右折。丹三郎寸庭林道に進みます。

万世橋を渡ってすぐ右折。丹三郎寸庭林道に進みます。 予定では名前のわからない谷(後沢 後に判明→次の次のキャプション)の左岸に石積沢右岸尾根を下ってきて、右岸の階段で丹三郎山北尾根を登っていきます。左岸の碑は左が馬頭観音、右が二十三夜塔みたい。林道の先に進みます。

予定では名前のわからない谷(後沢 後に判明→次の次のキャプション)の左岸に石積沢右岸尾根を下ってきて、右岸の階段で丹三郎山北尾根を登っていきます。左岸の碑は左が馬頭観音、右が二十三夜塔みたい。林道の先に進みます。 石積沢と思われる急峻な沢。水は流れていません。

石積沢と思われる急峻な沢。水は流れていません。ここを石積沢としたのは、『皇国地誌・西多摩郡村誌』(奥多摩郷土資料館編 奥多摩町教育委員会 1984.12 国立国会図書館デジタルコレクション)の253-254ページに「石積澤 字石積ノ谿間ニ發シ、北流スルコト百七十八間。小丹波村境界ニ至リ、更ニ北流シテ本村ト丹三郎村境堺ヲ通流シ、玉川ニ入ル。其間四十三間三尺、幅六尺ヨリ二間ニスギズ。水清クシテ急流ナリ。上流ハ平素水ナシ。」という記述によります。とくに「本村ト丹三郎村境堺ヲ通流シ」に合致するのがこの沢。「本村」は小丹波村のことで、小丹波村と丹三郎村はいまは村ではないけれどそのまま地区名で残っています。小丹波は多摩川の両岸(南北)にまたがる大きな地区で右岸(南)の丹三郎との境界にいちばん近い沢がここで、石積沢に違いない、という判断です。境界に接してから多摩川に流れ込む沢は「四十三間三尺、幅六尺ヨリ二間ニスギズ」とあるから長さは80m足らず、幅は1.8mから3.6mほど。ねっ、なんとなくここが石積沢っぽいでしょ。ねっ。

同書の205ページには「石積滝 字向山石積澤ノ下流ニシテ、丹三郎村ノ境堺ナリ。高サ五丈、幅三尺。下流直ニ玉川ニ入ル。」という記述もあります。高さ15m、幅1m弱の滝があるのか多摩川を覗き込んだんですが、あるような、ないような、よくわかりませんでした。

同書の205ページには「石積滝 字向山石積澤ノ下流ニシテ、丹三郎村ノ境堺ナリ。高サ五丈、幅三尺。下流直ニ玉川ニ入ル。」という記述もあります。高さ15m、幅1m弱の滝があるのか多摩川を覗き込んだんですが、あるような、ないような、よくわかりませんでした。石積沢からちょくせつ取付くのは無理そうなので、丹三郎寸庭林道の先に進みます。

※『皇国地誌』は明治初期、政府が各府県に提出させた地誌。未完。

※帰宅後に石積沢についてもう少し調べてみると、奥多摩町が作成している『奥多摩町土砂災害ハザードマップ』の「丹三郎」にこの沢が石積沢として明記されているのを見つけました。また、左岸に2基の碑、右岸に階段ある沢の名前は後沢と判明(読み方は不明)。石積沢も後沢も、沢の名前が地名にもなっています。すっきりです。

実は「後沢」の文字がにじんでどうしても見えず、奥多摩町総務課危機管理担当の方に電話でお聞きしました。ほぼ業務に関係のない問い合わせにこころよく回答していただきました。ありがとうございます。

小尾根を回り込むとぼろぼろに朽ちた丸太で土留めされた階段がありました。階段は石積沢左岸尾根に向かう気まんまんのように見えます。ザックを降ろし、防寒具兼雨具の上着と薄手のダウンジャケットを脱ぎ、ちょっと迷って脱いだ防寒具兼雨具の上着を着てダウンジャケットをザックに押し込んで準備完了。取付きます。

小尾根を回り込むとぼろぼろに朽ちた丸太で土留めされた階段がありました。階段は石積沢左岸尾根に向かう気まんまんのように見えます。ザックを降ろし、防寒具兼雨具の上着と薄手のダウンジャケットを脱ぎ、ちょっと迷って脱いだ防寒具兼雨具の上着を着てダウンジャケットをザックに押し込んで準備完了。取付きます。 階段みたいのものはすぐに溶けるようになくなってしまい、テキトーに登ります。かなりの急登です。

階段みたいのものはすぐに溶けるようになくなってしまい、テキトーに登ります。かなりの急登です。 旧道の落石防護網をワイヤーがぐいーんと引っ張っています。多摩川対岸の集落にそろそろ日が当たります。

旧道の落石防護網をワイヤーがぐいーんと引っ張っています。多摩川対岸の集落にそろそろ日が当たります。 登ってきて

登ってきて とんでもない急登です。足元はザレてシンドいです。枯れていそうでそうでもない細い木をつかみながら登っていると

とんでもない急登です。足元はザレてシンドいです。枯れていそうでそうでもない細い木をつかみながら登っていると 道っぽい道にぶつかりました。どこからやってきたのでしょう。石積沢左岸尾根の稜線に向かって左にたどってみます。

道っぽい道にぶつかりました。どこからやってきたのでしょう。石積沢左岸尾根の稜線に向かって左にたどってみます。 道なんでしょうが路肩はなで肩なうえに崩れやすくちょっと危なっかしいです。

道なんでしょうが路肩はなで肩なうえに崩れやすくちょっと危なっかしいです。 石積沢左岸尾根の稜線にたどり着きました。

石積沢左岸尾根の稜線にたどり着きました。 道はつづき、石積沢の上流に向かっています。

道はつづき、石積沢の上流に向かっています。 先に進んでみると石積沢にワサビ田跡が見えました。対岸にも道があります。道は上流で対岸に渡るんでしょうか。

先に進んでみると石積沢にワサビ田跡が見えました。対岸にも道があります。道は上流で対岸に渡るんでしょうか。 引き返し、石積沢左岸尾根に取付きます。

引き返し、石積沢左岸尾根に取付きます。 ザレた急登です。テキトーなくの字くの字で登っていきます。

ザレた急登です。テキトーなくの字くの字で登っていきます。 標高360m(以降「標高」は省略)あたりで右手からそこそこしっかりした道が尾根にやってきました。どこからきたのでしょう。左手に道といえるような道はありません。

標高360m(以降「標高」は省略)あたりで右手からそこそこしっかりした道が尾根にやってきました。どこからきたのでしょう。左手に道といえるような道はありません。 道の合流点からロープが張られています。勾配はキツく、雨が降るとめちゃくちゃ滑りそうな地面です。

道の合流点からロープが張られています。勾配はキツく、雨が降るとめちゃくちゃ滑りそうな地面です。 コンクリートの枡が埋設されていました。なんなんでしょう。ここで尾根はぐっとおだやかな傾斜になりました。ロープはおしまい。

コンクリートの枡が埋設されていました。なんなんでしょう。ここで尾根はぐっとおだやかな傾斜になりました。ロープはおしまい。 左右から登ってくる尾根と合流します。

左右から登ってくる尾根と合流します。 いつの間にか合流点を過ぎていて東京電力の黄杭を過ぎて

いつの間にか合流点を過ぎていて東京電力の黄杭を過ぎて 奥多摩線9号鉄塔に着きました。500m圏です。小ぶりな鉄塔です。

奥多摩線9号鉄塔に着きました。500m圏です。小ぶりな鉄塔です。 鉄塔からの

鉄塔からの 眺め。うーむ、そこそこ、でしょうか。

眺め。うーむ、そこそこ、でしょうか。 鉄塔をくぐり、道中の眺め。右に赤杭山(あかぐなやま 赤久奈山)、中央あたりに川苔山が見えます。

鉄塔をくぐり、道中の眺め。右に赤杭山(あかぐなやま 赤久奈山)、中央あたりに川苔山が見えます。 奥多摩8号に向かうトラバース(山腹水平移動)道を過ぎ、

奥多摩8号に向かうトラバース(山腹水平移動)道を過ぎ、 藪っぽい植林に囲まれた尾根歩きになり、

藪っぽい植林に囲まれた尾根歩きになり、 藪を抜けるとシャキッとした尾根道になりました。ゆるく登り詰めると

藪を抜けるとシャキッとした尾根道になりました。ゆるく登り詰めると 570m圏のピークです。

570m圏のピークです。 細長いピークを歩いていくと

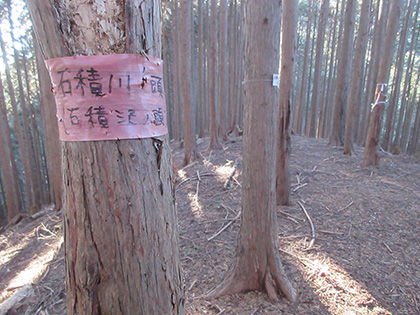

細長いピークを歩いていくと 木の幹にぐるぐる巻いた赤テープに「石積川ノ頭(石積沢ノ峰)」と書かれていて、隣の木には「石積川ノ頭 570m」と書かれた白いプレートがバネでくくりつけられていました。これにて石積沢左岸尾根はおしまいです。

木の幹にぐるぐる巻いた赤テープに「石積川ノ頭(石積沢ノ峰)」と書かれていて、隣の木には「石積川ノ頭 570m」と書かれた白いプレートがバネでくくりつけられていました。これにて石積沢左岸尾根はおしまいです。 ちょっと休憩。小腹がすいたので「ミニチョコクリームパン(5個入)」をばくばく一気に半個たいらげました。

ちょっと休憩。小腹がすいたので「ミニチョコクリームパン(5個入)」をばくばく一気に半個たいらげました。 石積沢右岸尾根をめざして平坦な尾根からぐぐぐっと登っていきます。

石積沢右岸尾根をめざして平坦な尾根からぐぐぐっと登っていきます。 570m圏の石積沢右岸尾根のてっぺんに到着。頭上に林道(梅沢寸庭線)のガードレールが見えます。

570m圏の石積沢右岸尾根のてっぺんに到着。頭上に林道(梅沢寸庭線)のガードレールが見えます。 赤い矢印が見えたので近寄ってみると林道へ降りる道をさした道標でした。唐突感てんこ盛りの道標です。

赤い矢印が見えたので近寄ってみると林道へ降りる道をさした道標でした。唐突感てんこ盛りの道標です。 引き返して石積沢右岸尾根を下ります。立木に巻かれたテープに古里駅と鉄塔らしきマークが書かれていました。

引き返して石積沢右岸尾根を下ります。立木に巻かれたテープに古里駅と鉄塔らしきマークが書かれていました。 下ってきて

下ってきて 下ります。そこそこ急降下です。幅広の尾根ですが

下ります。そこそこ急降下です。幅広の尾根ですが だんだん右方向に誘導されるように下っていくと

だんだん右方向に誘導されるように下っていくと 尾根らしい形になりました。同時に尾根の右に道が現れてちょっと驚きです。

尾根らしい形になりました。同時に尾根の右に道が現れてちょっと驚きです。 小ぶりな炭焼窯の跡を通過します。

小ぶりな炭焼窯の跡を通過します。 尾根道はボブスレーのコースみたいに丸く抉れてきました。

尾根道はボブスレーのコースみたいに丸く抉れてきました。 460m圏でそこそこしっかりした道が横切ります。

460m圏でそこそこしっかりした道が横切ります。 右手に東京電力の黄杭が見えました。鉄塔の巡視路なのでしょう。

右手に東京電力の黄杭が見えました。鉄塔の巡視路なのでしょう。 ずっと凹み道だったんですが平らになると

ずっと凹み道だったんですが平らになると 鉄塔にぶつかりました。奥多摩線10号だと思います。

鉄塔にぶつかりました。奥多摩線10号だと思います。 鉄塔からの眺め。あれは惣岳山(そうがくさん)、かな。奥多摩大橋がちらりと見えています。

鉄塔からの眺め。あれは惣岳山(そうがくさん)、かな。奥多摩大橋がちらりと見えています。 鉄塔をくぐり、下っていたんですが尾根がありません。右手にしっかりした尾根が見えました。進路を右へ。

鉄塔をくぐり、下っていたんですが尾根がありません。右手にしっかりした尾根が見えました。進路を右へ。 凹み道が復活。道はほぼ無視し、尾根上をできるだけ忠実に歩きます。

凹み道が復活。道はほぼ無視し、尾根上をできるだけ忠実に歩きます。 410m圏の分岐は凹み道が絡む右へ。

410m圏の分岐は凹み道が絡む右へ。 あの先で道は尾根を大きくはなれていきそうです。ここも尾根上へ。

あの先で道は尾根を大きくはなれていきそうです。ここも尾根上へ。 380m圏の小ピークです。ちょっとわかりづらい分岐です。左へ。

380m圏の小ピークです。ちょっとわかりづらい分岐です。左へ。 360mあたりの分岐は右へ。

360mあたりの分岐は右へ。 いきなりヤセ気味になりました。

いきなりヤセ気味になりました。 凹み具合が小さくなった道が合流しました。

凹み具合が小さくなった道が合流しました。 左手下に丹三郎寸庭林道がちらりと見えます。

左手下に丹三郎寸庭林道がちらりと見えます。 尾根は右にぐーっと曲がります。学校のチャイムが聞こえてきました。追いかけるように鶏も鳴きます。

尾根は右にぐーっと曲がります。学校のチャイムが聞こえてきました。追いかけるように鶏も鳴きます。 とっても歩きやすい尾根道になりました。

とっても歩きやすい尾根道になりました。 尾根の突端は高い擁壁です。右へ回り込んでいき、

尾根の突端は高い擁壁です。右へ回り込んでいき、 半開きのまま固まっている鉄の扉を抜け、

半開きのまま固まっている鉄の扉を抜け、 丹三郎寸庭林道に立ちました。これにて石積沢右岸尾根はおしまいです。ザックを降ろしてちょっと休憩。

丹三郎寸庭林道に立ちました。これにて石積沢右岸尾根はおしまいです。ザックを降ろしてちょっと休憩。次は丹三郎山北尾根です。後沢の対岸にある階段から取付きます。