今回は新蔵指ノ丸北東尾根(しんぞうざすのまるほくとうおね)を登り、曲り尾根を下りました。どちらも川苔山の東面にあります。

新蔵指ノ丸北東尾根は真名井北稜(まないほくりょう)の新蔵指ノ丸というピークから北東に下って大丹波川に没している尾根です。テキトーな名付けです。

曲り尾根は曲ヶ谷沢(まがりがやさわ)と河原小屋沢(かわらごやさわ)という沢に挟まれた曲ヶ谷沢右岸の尾根で、てっぺんは真名井北稜の雁掛ノ峰(かりがけのうら)か真名井沢ノ峰、どちらかお好きな方、みたいな尾根です(今回は雁掛ノ峰を選択)。曲り尾根は『奥多摩 登山詳細図(東編)』(吉備人出版)に小さな文字で記載されています。登ったことと下ったことが1度ずつあります(多分)。どんな尾根か、ほぼ記憶にございません。

新蔵指ノ丸北東尾根、曲り尾根

(1/2)

| ■コース | [START]JR青梅線川井駅→大丹波林道→(1時間30分)新秩父線44号の黄杭→大丹波川→(35分)雁掛沢出合→新蔵指ノ丸北東尾根→(1時間45分)新蔵指ノ丸→真名井北稜→(45分)雁掛ノ峰→曲り尾根→(1時間20分)大丹波川と曲ヶ谷沢の出合→(35分)大丹波林道→(1時間50分)[GOAL]JR青梅線川井駅 (7時間20分) |

| ■歩いた日 | 2024年12月1日(日) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■[START]JR青梅線川井駅→大丹波林道→(1時間30分)新秩父線44号の黄杭→大丹波川→(35分)雁掛沢出合→新蔵指ノ丸北東尾根→(1時間45分)新蔵指ノ丸

新蔵指ノ丸北東尾根はかつて新秩父線44号尾根を登ったときと同じ大丹波林道の新秩父線44号を指す黄杭から大丹波川へ下る巡視路をたどった後、大丹波川を上流へ百数十m遡れば雁掛沢の出合でその左岸に取付けばOK。というのが出発前のイメージでした。

ところがどすこい、しょせんイメージはイメージでした。大丹波川への下降点にモノレールの駅ができていて驚きました。大丹波川には降りられたものの、100m超の遡上は2つの堰堤を越えなければならないそこそこ難儀な道程で、2つめの堰堤なんて10m近い高さがあってしかも堰堤の手前にちっちゃいけれど急峻な谷があって、って愚痴っぽくなってしまうアプローチでした。

紙数が尽きました。尾根の内容は是非、本文をお読みください。

おはようございます。川井駅です。奥多摩駅に向かう電車、奥多摩大橋、対岸の河原に点在する色とりどりのテント、朝日に照らされたどこかの稜線。いい気分です。もう帰ってもいいくらいです。改札を出て左の階段をおり、大丹波川に架かる大正橋を渡ってすぐ右折して大丹波川沿いの車道を歩きます。

おはようございます。川井駅です。奥多摩駅に向かう電車、奥多摩大橋、対岸の河原に点在する色とりどりのテント、朝日に照らされたどこかの稜線。いい気分です。もう帰ってもいいくらいです。改札を出て左の階段をおり、大丹波川に架かる大正橋を渡ってすぐ右折して大丹波川沿いの車道を歩きます。 50分弱で真名井橋と正面に見える真名井北稜の下端を通過します。

50分弱で真名井橋と正面に見える真名井北稜の下端を通過します。 写真中央やや上にモコモコした三角帽子を見せている雪だるまくん。君の季節なのにじっと水面を眺めて何思う。

写真中央やや上にモコモコした三角帽子を見せている雪だるまくん。君の季節なのにじっと水面を眺めて何思う。 川井駅から1時間ほどで清東橋バス停に到着。めちゃくちゃきれいに清掃、維持されているトイレを拝借。

川井駅から1時間ほどで清東橋バス停に到着。めちゃくちゃきれいに清掃、維持されているトイレを拝借。 奥茶屋キャンプ場の棒ノ折山(棒ノ嶺)への登山口を通過し、

奥茶屋キャンプ場の棒ノ折山(棒ノ嶺)への登山口を通過し、 たもとに大丹波沈砂池がある朴橋(ほうのきはし)を渡ります。橋を渡ると林道大丹波線のはずです。

たもとに大丹波沈砂池がある朴橋(ほうのきはし)を渡ります。橋を渡ると林道大丹波線のはずです。 槙の尾橋(厳密に書くと槙乃尾橋)を渡ります。

槙の尾橋(厳密に書くと槙乃尾橋)を渡ります。 大丹波川への下降点が見えてきました。鉄塔が立っている尾根が新秩父線44号尾根です。その向こうに見えているのがめざす新蔵指ノ丸北東尾根です。ではあるんですが、下降点あたりがなにやらものものしい雰囲気です。近づくとモノレールの駅ができていました。ちょっと下流の堰堤工事のために敷設されたようです。

大丹波川への下降点が見えてきました。鉄塔が立っている尾根が新秩父線44号尾根です。その向こうに見えているのがめざす新蔵指ノ丸北東尾根です。ではあるんですが、下降点あたりがなにやらものものしい雰囲気です。近づくとモノレールの駅ができていました。ちょっと下流の堰堤工事のために敷設されたようです。 東京電力の巡視路を標す黄杭。

東京電力の巡視路を標す黄杭。 これは2018年10月21日の同じ場所です。

これは2018年10月21日の同じ場所です。 ザックから杖を出してペットボトルに詰めてきたほうじ茶を一口飲んで出発します。階段をおりてすぐにモノレールをくぐり、

ザックから杖を出してペットボトルに詰めてきたほうじ茶を一口飲んで出発します。階段をおりてすぐにモノレールをくぐり、 ロープが途切れたところから右へ、踏み跡をたどります。

ロープが途切れたところから右へ、踏み跡をたどります。 いきなりののっぺり道を冷や冷やしながら歩いてきて

いきなりののっぺり道を冷や冷やしながら歩いてきて 歩きます。

歩きます。 やや荒れ気味ですが踏み跡はつづき、

やや荒れ気味ですが踏み跡はつづき、 この黄杭で分岐します。左に下って大丹波川を渡渉すると新秩父線44号尾根です。

この黄杭で分岐します。左に下って大丹波川を渡渉すると新秩父線44号尾根です。 大丹波川に降りてみました。対岸が新秩父線44号尾根の取付です。

大丹波川に降りてみました。対岸が新秩父線44号尾根の取付です。 分岐まで戻り先に進みます。さらに荒れ気味です。

分岐まで戻り先に進みます。さらに荒れ気味です。 対岸の古そうな石積。護岸工事なのでしょうか。

対岸の古そうな石積。護岸工事なのでしょうか。 堰堤が見えてきました。地形図に記載はありません。そのまま登れるはずもなく、左岸を高巻けそうですが激しく高巻かなくてはなりません。危険です。右岸に渡渉してみます。堰堤の手前まで行ってみたんですが大岩がどかんどかんと積み重なっていて登れそうにありません。ちょっと下流に戻って

堰堤が見えてきました。地形図に記載はありません。そのまま登れるはずもなく、左岸を高巻けそうですが激しく高巻かなくてはなりません。危険です。右岸に渡渉してみます。堰堤の手前まで行ってみたんですが大岩がどかんどかんと積み重なっていて登れそうにありません。ちょっと下流に戻って 見上げた大岩の裏に踏み跡らしきものが見えました。しめしめです。

見上げた大岩の裏に踏み跡らしきものが見えました。しめしめです。 這い上がってみるとかなりしっかりした踏み跡でした。たどります。

這い上がってみるとかなりしっかりした踏み跡でした。たどります。 堰堤を越えます。

堰堤を越えます。 堰堤の真横ぐらいで踏み跡は分岐。山腹をやや登っていくか大丹波川に降りるか。新蔵指ノ丸北東尾根にできるだけ下端から取付くには川一択です。

堰堤の真横ぐらいで踏み跡は分岐。山腹をやや登っていくか大丹波川に降りるか。新蔵指ノ丸北東尾根にできるだけ下端から取付くには川一択です。 「テヘッ」のポーズをしているわけではありません。河原に降りてきました。

「テヘッ」のポーズをしているわけではありません。河原に降りてきました。 遡っていくとまた堰堤が見えました。先ほどの堰堤の倍くらいの高さがありそうです。地形図に記載されている堰堤です。ここも左岸の高巻きはキビシそう。

遡っていくとまた堰堤が見えました。先ほどの堰堤の倍くらいの高さがありそうです。地形図に記載されている堰堤です。ここも左岸の高巻きはキビシそう。 右岸の岩を抱くようにじんわりじんわり進んでいくと

右岸の岩を抱くようにじんわりじんわり進んでいくと 堰堤のすぐ手前に谷がありました。小さいけれど急峻でジャージャーと水が流れ落ちています。越えられないのでぐぐぐーっと這い上がっていきます。

堰堤のすぐ手前に谷がありました。小さいけれど急峻でジャージャーと水が流れ落ちています。越えられないのでぐぐぐーっと這い上がっていきます。 這い上がってきて

這い上がってきて 踏み跡にぶつかりました。踏み跡というよりかしっかりした道です。先ほどの分岐を山側に進めばここに来たというわけですね。あー、そーですか。そーなんですねー。よかったですねー。

踏み跡にぶつかりました。踏み跡というよりかしっかりした道です。先ほどの分岐を山側に進めばここに来たというわけですね。あー、そーですか。そーなんですねー。よかったですねー。 這い上がり、道をたどるというほどのこともなく、すぐにワサビが栽培されている谷にぶつかりました。道はこのワサビ田のための作業道なのかもしれません。谷は雁掛沢(『奥多摩 登山詳細図(東編)』(吉備人出版)はマチクボ。これについては後述)で、谷の対岸がめざす新蔵指ノ丸北東尾根です。ワサビ田の防護柵に沿って上流に向かい、ワサビ田が途切れたら渡渉しよう、と思って歩き出したら

這い上がり、道をたどるというほどのこともなく、すぐにワサビが栽培されている谷にぶつかりました。道はこのワサビ田のための作業道なのかもしれません。谷は雁掛沢(『奥多摩 登山詳細図(東編)』(吉備人出版)はマチクボ。これについては後述)で、谷の対岸がめざす新蔵指ノ丸北東尾根です。ワサビ田の防護柵に沿って上流に向かい、ワサビ田が途切れたら渡渉しよう、と思って歩き出したら なんと、扉を開閉して谷を越えられる旨の掲示がありました。扉をしっかり閉じさえすればワサビ田を渡っていいのです。とてもありがたいです。

なんと、扉を開閉して谷を越えられる旨の掲示がありました。扉をしっかり閉じさえすればワサビ田を渡っていいのです。とてもありがたいです。 ワサビ田の段差に敷かれている石を渡ってきました。重ねてありがたいことです。

ワサビ田の段差に敷かれている石を渡ってきました。重ねてありがたいことです。 右手を見上げると新蔵指ノ丸北東尾根です。どう見てもめちゃくちゃな藪で急登です。

右手を見上げると新蔵指ノ丸北東尾根です。どう見てもめちゃくちゃな藪で急登です。 足元には踏み跡があるんですが、腰から上はとんでもない枝葉の絡み合い。これを獣道と言わずしてなんと言えばいいのでしょう。

足元には踏み跡があるんですが、腰から上はとんでもない枝葉の絡み合い。これを獣道と言わずしてなんと言えばいいのでしょう。 谷沿いの大岩の上にきれいな紅葉が見えました。

谷沿いの大岩の上にきれいな紅葉が見えました。 岩に立ち寄り、ちょっと休憩。ほうじ茶を一口飲みました。

岩に立ち寄り、ちょっと休憩。ほうじ茶を一口飲みました。 尾根歩き再開。標高610m圏(以降「標高」は省略)で岩がゴツゴツしてきたんですが

尾根歩き再開。標高610m圏(以降「標高」は省略)で岩がゴツゴツしてきたんですが 岩ゴツはすぐに終わり、同時に植林帯を抜けました。

岩ゴツはすぐに終わり、同時に植林帯を抜けました。 650m圏でおだやかな傾斜になり

650m圏でおだやかな傾斜になり 左植林、右雑木の尾根になりました。

左植林、右雑木の尾根になりました。 左右から登ってきた尾根と合流しそうです。急登が始まりました。

左右から登ってきた尾根と合流しそうです。急登が始まりました。 道中。都県境尾根(長沢背稜)の長尾丸山。

道中。都県境尾根(長沢背稜)の長尾丸山。 あえぎながら登ってきて

あえぎながら登ってきて さらに登ってきて、いつの間にか左右からの尾根と合流していて

さらに登ってきて、いつの間にか左右からの尾根と合流していて 800m圏でまた右から登ってきた尾根と合流。ここには太い赤帽黒杭が刺さっていました。

800m圏でまた右から登ってきた尾根と合流。ここには太い赤帽黒杭が刺さっていました。 穏やかな尾根がつづき、

穏やかな尾根がつづき、 ぐーっと小さなピークを登るとてっぺんに新秩父線45号の鉄塔が踏ん張っていました。

ぐーっと小さなピークを登るとてっぺんに新秩父線45号の鉄塔が踏ん張っていました。 この写真は、右から左へ飛ぶ飛行機(上)と左から右へ飛ぶ飛行機を結ぶ線が鉄塔の支柱と平行になったらシャッターを押す、ということをやってみた結果。ちょっと失敗。

この写真は、右から左へ飛ぶ飛行機(上)と左から右へ飛ぶ飛行機を結ぶ線が鉄塔の支柱と平行になったらシャッターを押す、ということをやってみた結果。ちょっと失敗。 そんなことはともかく、ざっくり東方向の眺め。

そんなことはともかく、ざっくり東方向の眺め。 登ってきた北方向。都県境尾根(長沢背稜)のはるか向こうのどこかの稜線が見えています。

登ってきた北方向。都県境尾根(長沢背稜)のはるか向こうのどこかの稜線が見えています。 西方向。

西方向。 鉄塔をくぐると樹脂板で土留めされた階段がえんえんとつづきます。

鉄塔をくぐると樹脂板で土留めされた階段がえんえんとつづきます。 左から新秩父線44号尾根が登ってきました。

左から新秩父線44号尾根が登ってきました。 なんとなくにじむように合流するとヤセ尾根になって

なんとなくにじむように合流するとヤセ尾根になって 登ってきて

登ってきて 落ちたら百巻の終わりの崩落地をちらりと見下ろして

落ちたら百巻の終わりの崩落地をちらりと見下ろして さらに先のヤセ尾根というか半無し尾根に踏み入ります。

さらに先のヤセ尾根というか半無し尾根に踏み入ります。 左から真名井北稜が登ってきました。

左から真名井北稜が登ってきました。 ザックの両側をザッザザッザとこすりながら進み、

ザックの両側をザッザザッザとこすりながら進み、 あちらから登ってきて

あちらから登ってきて 新蔵指ノ丸に到着。これにて新蔵指ノ丸北東尾根はおしまいです。山頂は1002mの標高点あたりです。ヤセ尾根の途中にあるピークなのであぐらをかいてくつろぐ、なんてことはできません。できるかな? まっ、ともかくほうじ茶を一口二口飲んで曲り尾根を下るために左手奥に見える三角形のピーク、雁掛ノ峰をめざします。

新蔵指ノ丸に到着。これにて新蔵指ノ丸北東尾根はおしまいです。山頂は1002mの標高点あたりです。ヤセ尾根の途中にあるピークなのであぐらをかいてくつろぐ、なんてことはできません。できるかな? まっ、ともかくほうじ茶を一口二口飲んで曲り尾根を下るために左手奥に見える三角形のピーク、雁掛ノ峰をめざします。新蔵指ノ丸北東尾根のダイジェスト動画です。1時間45分の道程が10分46秒に凝縮されて新蔵指ノ丸北東尾根の全貌がわかる、かもしれない動画です。

冒頭に後述すると書いた雁掛沢とマチクボの話です。

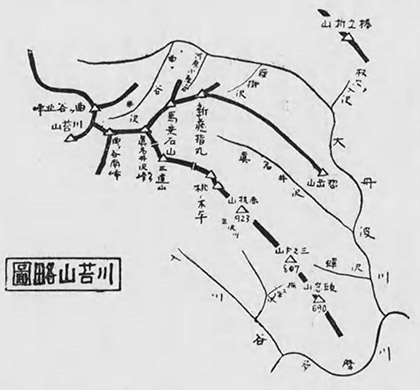

冒頭に後述すると書いた雁掛沢とマチクボの話です。『山小屋 (51)』(朋文堂 1936-04)の109ページです。

108ページの本文には「(真名井沢ノ峰)を降って行くと、本脈が二分してゐる突起が馬乗石山で、兩分した間から河原小屋澤が大丹波川に注いでゐる。馬乗石山より東走する尾根は再び二分し、その間からは狩懸澤並びに町窪澤が派生してゐる。この邊を新藏指の丸と稱󠄁し、一面のボサだ。」とあり、「町窪澤」の名前が出てくるものの地図に記載はなく、場所を特定できません。

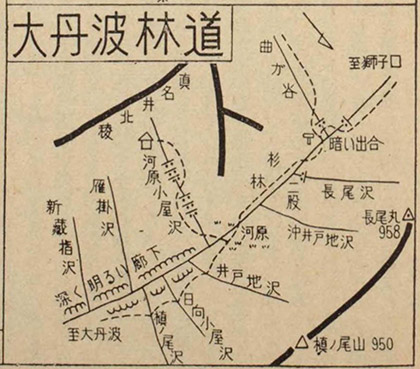

こちらは『登山とハイキング案内 登山地図帖』(山と渓谷社 1958)の69ページ。雁掛沢や新蔵指沢の記載はあるものの町窪澤はなく、本文にもありません。

こちらは『登山とハイキング案内 登山地図帖』(山と渓谷社 1958)の69ページ。雁掛沢や新蔵指沢の記載はあるものの町窪澤はなく、本文にもありません。『奥多摩尾根歩き』は上の地図を踏襲しました。だってそのほうがなんだかすっきりするもの。『詳細図』のキワダクボを雁掛沢とし、新蔵指沢(カリカゲサワ)を新蔵指沢、キワダクボは雁掛沢の南のどこかか支流、あるいは新蔵指沢がキワダクボかもしれないな、という判断です。上の地図は前の地図から20年以上、『詳細図』は上の『登山地図帖』から60年以上たっています。長い年月になにがあったか知る由もありませんし、地名を混乱させる意図は毛頭ありません。『詳細図』にならえばそれでいいといえばいいんですが、調べてみると「ん?」と思って自分勝手な解釈をしただけの話です。

新蔵指ノ丸北東尾根(雁掛沢左岸尾根 )の次は曲り尾根です。