今回は眞光寺尾根(しんこうじおね)を登り、オウムソ尾根を下りました。

どちらも奥多摩湖の南岸にある尾根で、てっぺんはどちらも月夜見山(つきよみやま)という山です。月夜見山を折り返し点にしてV字形に歩いたことになります。

眞光寺尾根の下端は奥多摩湖南岸の東寄りにあって、南へクーッと切れ込んだヘビ沢川(天神沢)と手沢という沢の間に落ち込んでいます。ヘビ沢川の上流部は眞光寺平ノ沢という名前のようですが、尾根の名前をはじめこのあたりの名称はいずれも『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版)によっています。一方、

オウムソ尾根の下端は奥多摩湖南岸の西寄りにあって、北へクーッと突き出した岬の先っぽに落ち込んでいる尾根です。

眞光寺尾根、オウムソ尾根

(1/2)

| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]奥多摩湖バス停→奥多摩湖いこいの路→(1時間30分)眞光寺尾根→681m標高点→(2時間)月夜見山→オウムソ尾根→大ムソ山→(1時間40分)奥多摩湖いこいの路→山のふるさと村湖畔の小道→(50分)麦山浮橋→深山橋→[GOAL](1時間20分)峰谷橋バス停→JR青梅線奥多摩駅 |

| ■歩いた日 | 2019年9月7日(土) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■JR青梅線奥多摩駅→[START]奥多摩湖バス停→奥多摩湖いこいの路→(1時間30分)眞光寺尾根→681m標高点→(2時間)月夜見山

眞光寺尾根の序盤はとんでもない急登。ここを凌げばまーまーのんびり尾根歩き。眞光寺の遺物を大発見! か?

おはようございます。奥多摩湖バス停です。バスに乗ってすぐ「本日は小河内神社バス停の麦山浮橋は通行できません」という車内アナウンスがありました。エッ、なんで? 困ったなー、うーん、なんとかなるか、けどなんとかならなかったらどーしょー、けどまー、なんとかなるか、なるよね、などと思いながらボンヤリとしか浮かばない奥多摩湖の地図を頭の中で広げたりたたんだりしながら、ちょっと憂鬱な気分で降車です。

おはようございます。奥多摩湖バス停です。バスに乗ってすぐ「本日は小河内神社バス停の麦山浮橋は通行できません」という車内アナウンスがありました。エッ、なんで? 困ったなー、うーん、なんとかなるか、けどなんとかならなかったらどーしょー、けどまー、なんとかなるか、なるよね、などと思いながらボンヤリとしか浮かばない奥多摩湖の地図を頭の中で広げたりたたんだりしながら、ちょっと憂鬱な気分で降車です。 左に小河内ダム、奥多摩湖の向こう(南岸)にはこれから登る眞光寺尾根、下るオウムソ尾根です。そのあたりを眺めます。ちなみに奥多摩湖は通称で、小河内貯水池が正式名称だそうです。

左に小河内ダム、奥多摩湖の向こう(南岸)にはこれから登る眞光寺尾根、下るオウムソ尾根です。そのあたりを眺めます。ちなみに奥多摩湖は通称で、小河内貯水池が正式名称だそうです。 ものすごい量の水がゴボンゴボン噴き出している不思議な枡を通過します。

ものすごい量の水がゴボンゴボン噴き出している不思議な枡を通過します。 小河内ダムは1938(昭和13)年に起工。大戦で工事の中断があり、約20年後の1957(昭和32)年に竣工しました。当時、水道専用のダム湖としては世界最大級の規模だったといいます。竣工から15年ほどたったある日、仮面ライダーが小河内ダムのあちらこちらで蜘蛛男やその部下と死闘を繰り広げています(第1話「怪奇蜘蛛男」)。

小河内ダムは1938(昭和13)年に起工。大戦で工事の中断があり、約20年後の1957(昭和32)年に竣工しました。当時、水道専用のダム湖としては世界最大級の規模だったといいます。竣工から15年ほどたったある日、仮面ライダーが小河内ダムのあちらこちらで蜘蛛男やその部下と死闘を繰り広げています(第1話「怪奇蜘蛛男」)。 白い線がダムの建設場所。切り替え画像は同じ場所で、ダム建設に向けて付帯工事が進んでいる様子。画像はいずれも『小河内貯水池郷土小誌』(東京市 編 東京市 1938[昭13])より転載しました。

白い線がダムの建設場所。切り替え画像は同じ場所で、ダム建設に向けて付帯工事が進んでいる様子。画像はいずれも『小河内貯水池郷土小誌』(東京市 編 東京市 1938[昭13])より転載しました。ダム建設によって649戸、4000人あまりが湖底に沈む土地から離れることになりました。昭和12年に東海林太郎が「夕陽は赤し 身は悲し 涙は熱く 頬濡らす さらば湖底の わが村よ 幼き夢の 揺籠よ」と歌った『湖底の故郷』が大ヒット。また同年、石川達三はダム建設に翻弄される村人をドキュメンタリータッチで描いた長編小説『日蔭の村』を発表しています。湖底に沈む村々は冒頭部分で「(前略)たたなわる山また山の谷あいの部落が渓流の岸の断崖の上に点々と危うげな小舎をつらねている。百尺に近いその崖の下には青い淵が静かに泡を浮かべて雲の影を映しているか、または湧きたつ早瀬が岸をかんで滔々と鳴りながら、深い山襞の底をめぐりめぐって真白い曲線を描いている」と描写されています。

下流側。ダムから放出される水は、ここから多摩川と呼ばれます。

下流側。ダムから放出される水は、ここから多摩川と呼ばれます。 ダムを渡り、奥多摩湖いこいの路(以下、いこいの路)の入口に着きました。なんだかヘンです。ゲートがビシッと閉まっています。ゲッ、通行止めじゃないですか。台風のため? 天気はいいし、ほぼ無風です。麦山浮橋の通行止めも台風のためなんだ。けれども台風接近は明日(日曜日)の午後のはずです。通行禁止になったのは金曜日の15時。うーん、申し訳ないけれどお役所仕事って感じがしないでもありません。自己責任の塊になって右端のすき間から踏み入ります。

ダムを渡り、奥多摩湖いこいの路(以下、いこいの路)の入口に着きました。なんだかヘンです。ゲートがビシッと閉まっています。ゲッ、通行止めじゃないですか。台風のため? 天気はいいし、ほぼ無風です。麦山浮橋の通行止めも台風のためなんだ。けれども台風接近は明日(日曜日)の午後のはずです。通行禁止になったのは金曜日の15時。うーん、申し訳ないけれどお役所仕事って感じがしないでもありません。自己責任の塊になって右端のすき間から踏み入ります。 ダム建設に伴う工事のためにつくられた道路は、当初から観光用道路して活用されることになっていたようです。

ダム建設に伴う工事のためにつくられた道路は、当初から観光用道路して活用されることになっていたようです。 いこいの路はいくつもの沢を渡ります。

いこいの路はいくつもの沢を渡ります。 惣岳山(そうがくさん)を経て御前山(ごぜんやま)に至る登山道を通過します。

惣岳山(そうがくさん)を経て御前山(ごぜんやま)に至る登山道を通過します。 現在位置を通過します。

現在位置を通過します。 この先から道幅はグッと狭くなり、

この先から道幅はグッと狭くなり、 こんな感じです。

こんな感じです。 水久保沢(みずくぼさわ)を渡ります。正面の左上に登る道は大平尾根(おおひらおね? 清八新道とも)への取り付きです。いこいの路は右にグーッと曲がっていきます。

水久保沢(みずくぼさわ)を渡ります。正面の左上に登る道は大平尾根(おおひらおね? 清八新道とも)への取り付きです。いこいの路は右にグーッと曲がっていきます。 木や空を映す湖面。

木や空を映す湖面。 イイ感じです。

イイ感じです。 いこいの路には小河内峠への道がいくつか案内されています。

いこいの路には小河内峠への道がいくつか案内されています。 現在位置を通過します。

現在位置を通過します。 小河内ダムとその上に水根の集落が見えています。

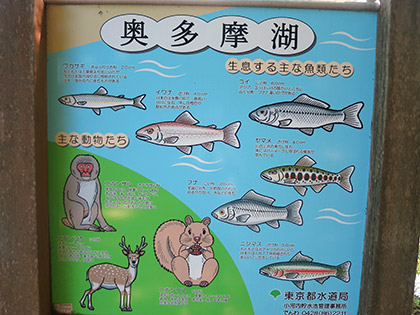

小河内ダムとその上に水根の集落が見えています。 奥多摩湖にワカサギがいるのは意外でした。ニジマスは1877年に北米から移植されたと解説されています。てっきり在来種だと思っていた。これまた意外。

奥多摩湖にワカサギがいるのは意外でした。ニジマスは1877年に北米から移植されたと解説されています。てっきり在来種だと思っていた。これまた意外。 人生も。

人生も。 名前のわからない大小の沢を

名前のわからない大小の沢を いくつか渡り、

いくつか渡り、 これは『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版)によるとヘビ沢川(天神沢)に架かる天神橋。目指す眞光寺尾根はもうすぐです。

これは『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版)によるとヘビ沢川(天神沢)に架かる天神橋。目指す眞光寺尾根はもうすぐです。 下調べによるとこの「4.6km」の標柱が眞光寺尾根取り付きの目安です。

下調べによるとこの「4.6km」の標柱が眞光寺尾根取り付きの目安です。 標柱をちょっと過ぎるとしっかりした道が尾根を巻くように延びていました。赤テープもぶら下がっています。

標柱をちょっと過ぎるとしっかりした道が尾根を巻くように延びていました。赤テープもぶら下がっています。 眞光寺尾根を見上げます。

眞光寺尾根を見上げます。 しっかり道を10mほど歩き、すぐに尾根に取り付きます。

しっかり道を10mほど歩き、すぐに尾根に取り付きます。 地形図通りのとんでもない急登です。急登にもほどがあります。

地形図通りのとんでもない急登です。急登にもほどがあります。 前の写真から6分経過。休憩です。キッツい勾配です。

前の写真から6分経過。休憩です。キッツい勾配です。 隣には大きな木。ミズナラでしょうか。

隣には大きな木。ミズナラでしょうか。 調べてみました。おそらくベニナギナタタケというキノコです。ウィキペディアによると毒はないけれど無味で、サラダなんかの彩りとして使われるらしい。このベニナギナタタケとよく似たカエンタケというキノコの毒はチャンピオン級で、食べれば死亡率は高く、汁が付いただけでも皮膚炎を起こすといいます。わたくしは命がけでサラダを彩ろうとは思いません。

調べてみました。おそらくベニナギナタタケというキノコです。ウィキペディアによると毒はないけれど無味で、サラダなんかの彩りとして使われるらしい。このベニナギナタタケとよく似たカエンタケというキノコの毒はチャンピオン級で、食べれば死亡率は高く、汁が付いただけでも皮膚炎を起こすといいます。わたくしは命がけでサラダを彩ろうとは思いません。 右からの尾根と合流すると、とんでもない急登は収まりました。ここは681mの標高点と思われる場所。とくになにがあるわけではありません。

右からの尾根と合流すると、とんでもない急登は収まりました。ここは681mの標高点と思われる場所。とくになにがあるわけではありません。 尾根がヤセてきました。

尾根がヤセてきました。 イイ感じです。

イイ感じです。 大きなキノコを発見。両手ですくうとはみ出るくらいの大きさがあります。ちょっとちぎってにおいを嗅いでみると、シメジそっくりのイイにおいがしました。で、かじってみると。チーズっぽい濃厚な味です。けれども口の中がピリピリというかチリチリします。飲み込むと、今度はノドチンコあたりがチリチリしました。うーん、食べられるキノコだと思うんですが、どうでしょう。調べてみましたが名前は不明。猛毒キノコじゃなくてよかったです。

大きなキノコを発見。両手ですくうとはみ出るくらいの大きさがあります。ちょっとちぎってにおいを嗅いでみると、シメジそっくりのイイにおいがしました。で、かじってみると。チーズっぽい濃厚な味です。けれども口の中がピリピリというかチリチリします。飲み込むと、今度はノドチンコあたりがチリチリしました。うーん、食べられるキノコだと思うんですが、どうでしょう。調べてみましたが名前は不明。猛毒キノコじゃなくてよかったです。 750mあたりの穏やかな尾根道。

750mあたりの穏やかな尾根道。 またちょっとした急登があって、

またちょっとした急登があって、 900mあたりから穏やかになって、

900mあたりから穏やかになって、 しばらく楽チンです。

しばらく楽チンです。 あそこだけ光が差して葉っぱが輝いていました。

あそこだけ光が差して葉っぱが輝いていました。 そして950m圏の妙に平らな場所で土に埋まった磁器を発見! 切り替え画像は掘り起こしたもの。話せば長いんですが、話さずにはいられません。

そして950m圏の妙に平らな場所で土に埋まった磁器を発見! 切り替え画像は掘り起こしたもの。話せば長いんですが、話さずにはいられません。以下に『小河内貯水池郷土小誌』(東京市 編 東京市 1938[昭13])という書籍から引用します。 「三頭山から引いた山脈の、御前山の尾根續きに眞光寺平とか、京道山(經堂山?)といふ、古寺の遺趾でもある様な所である、眞光寺平は、鶴の湯の東の方に聳え、一町半位な傾斜の所に、一段歩以上もある窪地の平な所を云ふのである、河内向の石垣のある上に、六地藏尊を安置した跡があつて、丁度昔の馬渡土橋(大麻止道橋)の正面に當る所だから、如何にも眞光寺平の登り口である様に思はれる。 それに眞光寺から、焼物の欠け抔を掘出すといふ話があるけれど、今は殖林の爲に調べも仲々困難であるとか、それ故果して眞光寺という寺が、あつたものか何うか判然しない、然し斯かる名前のあるからには、萬更荒唐無稽の説でもないかも知れない(後略)」(168ページ) 。

つまり、眞光寺という寺はあったのかどうなのかハッキリしないけれど多分あったんでしょうね。焼き物のかけらが掘り出されるらしいし。ということです。で、この写真がその焼き物じゃないでしょうか。「眞光寺の碗」とか書かれていればいいんですが、そんな都合のいい話はなく、けれども発見! じゃないとも言い切れないわけで。

わたくしは美しい曲線を持った瓦屋根がピカピカ光る眞光寺の姿を想像しながら発掘現場を後にするのでした。

ちなみに京道山(經堂山?)は月夜見山のことらしいです。引っ越しの終わった集落は焼き払われ、馬渡土橋(まとどばし)は両端と中央に仕掛けられた発破でドドドーンと爆破されて崩れ落ちました。

あの先でグッと勾配がキツくなっています。

あの先でグッと勾配がキツくなっています。 尾根を作業道が横切り、その向こうに林班界標が立っていました。

尾根を作業道が横切り、その向こうに林班界標が立っていました。 これは作業道の左方向。

これは作業道の左方向。 こちらは右方向。どこに行くのでしょう。

こちらは右方向。どこに行くのでしょう。 勾配がキツくなってきました。

勾配がキツくなってきました。 バイクのエンジン音が降ってきます。

バイクのエンジン音が降ってきます。 赤テープがぶら下がっていました。このあたりは幅広の尾根なので下り時の目印なのかもしれません。

赤テープがぶら下がっていました。このあたりは幅広の尾根なので下り時の目印なのかもしれません。 左右からの尾根が合わさるその先に奥多摩周遊道路が見えてきました。

左右からの尾根が合わさるその先に奥多摩周遊道路が見えてきました。 すぐそこなのになかなか登りきれません。

すぐそこなのになかなか登りきれません。 あと少し。

あと少し。 登ってきて、

登ってきて、 奥多摩周遊道路に出ました。尾根の続きは擁壁でガッツリと遮断されています。

奥多摩周遊道路に出ました。尾根の続きは擁壁でガッツリと遮断されています。 右を見て左を見て、もう一度右を見て、耳をすまして道路を横断して左に進みます。あのカーブ標識のあたり、

右を見て左を見て、もう一度右を見て、耳をすまして道路を横断して左に進みます。あのカーブ標識のあたり、 ここから山道に入ります。

ここから山道に入ります。 階段を登ります。

階段を登ります。 道標に従い右折。

道標に従い右折。 この坂を登り詰めると、

この坂を登り詰めると、 月夜見山(1146.98m)の山頂です。これにて眞光寺尾根はおしまいです。月夜見山には三等三角点があって、基準点名はそのまま月夜見山。

月夜見山(1146.98m)の山頂です。これにて眞光寺尾根はおしまいです。月夜見山には三等三角点があって、基準点名はそのまま月夜見山。 ベンチで軽食をとります。わたくし製のコンビーフサンドです。ウソです。見栄張りました。コンビーフよりかなりお安いニューコンミートとという、牛肉より馬肉の割合が圧倒的に多い缶詰を使っています。ニューコンミートサンドです。ガスコンロで炙った食パンにマヨネーズと粒入りマスタードを塗って、キャベツとニューコンミートを炒めた具を挟んでいます。

ベンチで軽食をとります。わたくし製のコンビーフサンドです。ウソです。見栄張りました。コンビーフよりかなりお安いニューコンミートとという、牛肉より馬肉の割合が圧倒的に多い缶詰を使っています。ニューコンミートサンドです。ガスコンロで炙った食パンにマヨネーズと粒入りマスタードを塗って、キャベツとニューコンミートを炒めた具を挟んでいます。