今回は神庭尾根(かにわおね)、鳥屋戸尾根(とやどおね)を登り、松岩尾根(まついわおね)を下りました。

松浦隆康氏の『静かなる尾根歩き』(新ハイキング社)に「鳥屋戸尾根には、笙(しょう)ノ岩山・塩地ノ頭・松岩ノ頭のピークが並び、それぞれから支尾根が派生している。

笙ノ岩山の南寄りから南西に延びて倉沢橋付近に没するのが神庭尾根、松岩ノ頭からほぼ東に延びるのが松岩尾根(後略)」(54ページ)と記されています。鳥屋戸尾根は長沢背稜の蕎麦粒山(そばつぶやま)をてっぺんにしてほぼ真北に延びて川乗橋バス停あたりまで続く、そこそこ長い尾根です。

同書では神庭尾根は桜平バス停のはす向かいから取り付くコースが紹介されていて、尾根のちょっぴり横っ腹から登ることになります。「倉沢橋付近に没する」と書かれているので地図で尾根筋をたどってみると、確かに尾根の下端は倉橋橋のたもとに接しています。でもってネット検索することしばし。蛇の道は蛇。登った記録は見つかりませんでしたが、下った記録を1件だけゲットできました。ありがとうございます。下れるなら登れるんじゃないか、と挑戦した次第です。

松岩尾根はできるだけ下端まで歩いてみようと意気込んでいたんですが「ハナコ岩」までで断念。ハナコ岩から引き返し、同書で紹介されているコースを辿りました。ところが第1の小屋から第2の小屋で完全に道を見失うハメに。

久々の尾根歩きはキツかったけれどとても楽しかったです。

神庭尾根、鳥屋戸尾根、松岩尾根

(1/2)

| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]倉沢バス停→神庭尾根→(2時間40分)笙ノ岩山→(20分)松岩ノ頭→松岩尾根→作業道分岐→ハナコ岩→作業道分岐→小屋(第1〜第4)→(2時間20分)川乗林道→川苔山登山道→(40分)川乗林道→(40分)川乗橋バス停→[GOAL](1時間20分)JR青梅線奥多摩駅 |

| ■歩いた日 | 2019年7月21日(土) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■JR青梅線奥多摩駅→[START]倉沢バス停→神庭尾根→(2時間40分)笙ノ岩山→塩地ノ頭→(20分)松岩ノ頭

神庭尾根は最下端と思われる倉沢橋から登りました。ちょっと怖かったです。

おはようございます。やっと天気予報に傘マークがない日がやってきました。奥多摩駅前でバスを待っています。小雨が降っています。

おはようございます。やっと天気予報に傘マークがない日がやってきました。奥多摩駅前でバスを待っています。小雨が降っています。

東日原行きの車内から神庭沢あたりを激写。激写過ぎてぶれてしまいました。

東日原行きの車内から神庭沢あたりを激写。激写過ぎてぶれてしまいました。

桜平バス停のはす向かいにある『静かなる尾根歩き』に紹介されている神庭尾根への取り付き口を激写(以下同文)。倉沢橋から登れない場合はここに引き返すことになります。

桜平バス停のはす向かいにある『静かなる尾根歩き』に紹介されている神庭尾根への取り付き口を激写(以下同文)。倉沢橋から登れない場合はここに引き返すことになります。

倉沢バス停に到着。アディオス! バス!

倉沢バス停に到着。アディオス! バス!

ちょっと戻って倉沢谷に架かる倉沢橋です。あの正面が神庭尾根です。橋を渡って左から取り付きます。

ちょっと戻って倉沢谷に架かる倉沢橋です。あの正面が神庭尾根です。橋を渡って左から取り付きます。

倉沢橋は東京都でいちばん高い橋だそうです。値段ではありません。水面から橋までの高さです。61mあるそうです。

倉沢橋は東京都でいちばん高い橋だそうです。値段ではありません。水面から橋までの高さです。61mあるそうです。

倉沢橋から上流側。

倉沢橋から上流側。

倉沢橋から下流側。区別つきません。

倉沢橋から下流側。区別つきません。

右端のガードレールと落石防護ネットのすき間から突入です。

右端のガードレールと落石防護ネットのすき間から突入です。

アディオス! 採石場!

アディオス! 採石場!

ガードレールの前で靴紐を締め、軍手、黄タオルをザックから引き出しました。杖はしばらく使えないんじゃないかと予想。ザックに入れたままに。水を飲んで出発です。

ガードレールの前で靴紐を締め、軍手、黄タオルをザックから引き出しました。杖はしばらく使えないんじゃないかと予想。ザックに入れたままに。水を飲んで出発です。

藪を抜けるとこんな感じ。踏み跡らしきものが続いています。

藪を抜けるとこんな感じ。踏み跡らしきものが続いています。

さらに進むとハッキリとした道が出現。右に回り込んでいます。

さらに進むとハッキリとした道が出現。右に回り込んでいます。

これは谷側。落ちてはいけません。

これは谷側。落ちてはいけません。

小さな崩落の向こうに道が続いているようですが、このノッペリした崩落地は歩きたくありません。落ちたら(61+α)m下の倉沢谷まで直下降です。

小さな崩落の向こうに道が続いているようですが、このノッペリした崩落地は歩きたくありません。落ちたら(61+α)m下の倉沢谷まで直下降です。

わたくしはこちら、右上の崖みたいな山肌をよじ登ることにしました。

わたくしはこちら、右上の崖みたいな山肌をよじ登ることにしました。 地表に浮き出た木の根っこを掴みながら登って行きます。

地表に浮き出た木の根っこを掴みながら登って行きます。

ロープがありました。掴んで登るためというよりは、この向こうは危険というロープのようです。

ロープがありました。掴んで登るためというよりは、この向こうは危険というロープのようです。

登ってきました。

登ってきました。

擁壁の上に出ました。道路が見えます。あっちに行ってはいけません。擁壁とネットの間に挟まってイタい目にあいます。

擁壁の上に出ました。道路が見えます。あっちに行ってはいけません。擁壁とネットの間に挟まってイタい目にあいます。

ネットを張っているワイヤーロープの間を登って行きます。

ネットを張っているワイヤーロープの間を登って行きます。

もう少しで尾根に乗ります。

もう少しで尾根に乗ります。

尾根に乗りました。これは尾根の下端側。

尾根に乗りました。これは尾根の下端側。

あっちに登っていきます。すでにもう汗ビッショリです。ザックから杖を出しました。

あっちに登っていきます。すでにもう汗ビッショリです。ザックから杖を出しました。

登ってきました。

登ってきました。

登ります。ほうれい線を汗が伝います。

登ります。ほうれい線を汗が伝います。

右、左、右、休、右、左、右、休、右という感じで汗が落ちます。

右、左、右、休、右、左、右、休、右という感じで汗が落ちます。

左に休みが入りがちです。歩き方のバランスが悪いのかな、などとアホなことを考えながら登って行きます。

左に休みが入りがちです。歩き方のバランスが悪いのかな、などとアホなことを考えながら登って行きます。

シカ除けでしょうか。フェンスが出現。619mのピークか650mあたりです。はっきりしません。

シカ除けでしょうか。フェンスが出現。619mのピークか650mあたりです。はっきりしません。

あっちから登ってきました。

あっちから登ってきました。

尾根筋を下降するフェンス沿いに踏み跡がありました。

尾根筋を下降するフェンス沿いに踏み跡がありました。

本仁田山(ほにたやま)でしょうか。

本仁田山(ほにたやま)でしょうか。 わたくしは尾根筋を直進します。

わたくしは尾根筋を直進します。

フェンス沿いに歩いていくと、新しいフェンスが中州のように現れます。わたくしは遡上するアユのように尾根筋に近い左へ左へと道を選んで登っていきます。

フェンス沿いに歩いていくと、新しいフェンスが中州のように現れます。わたくしは遡上するアユのように尾根筋に近い左へ左へと道を選んで登っていきます。

歩きます。

歩きます。

何度か中州のようなフェンスが現れます。

何度か中州のようなフェンスが現れます。

大きなモミ(でしょうか)。

大きなモミ(でしょうか)。

695mあたりでフェンスから離れます。

695mあたりでフェンスから離れます。

南方の景色。

南方の景色。

岩がゴロゴロした尾根を登ります。

岩がゴロゴロした尾根を登ります。

尾根筋に立つ「平成21年度 奥多摩町森林再生間伐事業箇所」の看板。

尾根筋に立つ「平成21年度 奥多摩町森林再生間伐事業箇所」の看板。

登ってきて、

登ってきて、

登ります。

登ります。

ひたすら登ります。ほうれい線はとっくに決壊しています。

ひたすら登ります。ほうれい線はとっくに決壊しています。

登って、

登って、

登ります。ズーッと、ズーッと見える限り尾根です。喜ばしいことなのでしょうか、残念なことなのでしょうか、悩ましいです。

登ります。ズーッと、ズーッと見える限り尾根です。喜ばしいことなのでしょうか、残念なことなのでしょうか、悩ましいです。

登ってきて、

登ってきて、

登ります。

登ります。

右に作業道が延びている場所を通過。

右に作業道が延びている場所を通過。

920mあたりでちょっと平らになりました。

920mあたりでちょっと平らになりました。

925mのピークと思われる場所。とくに何があるわけではありません。

925mのピークと思われる場所。とくに何があるわけではありません。

で、ちょっと先で尾根はグッと瘦せます。

で、ちょっと先で尾根はグッと瘦せます。

で、股間はスッとします。

で、股間はスッとします。

先に進みます。

先に進みます。

なにやら岩の群れが見えてきました。『奥多摩』(宮内敏雄著 百水社/昭和刊行会 昭和19年刊の復刻)は「鳥屋戸尾根を蕎麦粒山三角点から順に述べてみると、(中略)、降って一二五四米のノ岩山である。一に小ノ岩山または笙ノ岩山なぞとも謂い、山頂附近に浸蝕のため内部の空洞となった堊石があり、風の吹くたび、自ら音を発して微妙に鳴るのが笙を吹くようだからと俚老は謂う」(41ページ)と紹介しています。

わたくしはそれらしい岩があったら確かめてみようと、笙の音をYouTubeで予習してきました。耳をそばだてながらゆっくりゆっくり岩に近づいていきますが、無風です。無音です。ウンともスンとも聞こえません。無念です。音は確認できませんでしたが、岩がいくつか群れた形が笙に似てなくもないではありませんか。空洞は崩れてしまったのかもしれません。さらに「堊石」は白っぽい石という意味です。わたくしはこの岩の群れが笙ノ岩だと思います。だったら楽しいなあ。

スライド内の浮世絵は『月百姿 足柄山月 義光』(部分 国立国会図書館蔵)で、笙を演奏している姿です。

笙ノ岩のてっぺんから。やはり聞こえるのはおのれの荒い呼吸音ばかりです。

笙ノ岩のてっぺんから。やはり聞こえるのはおのれの荒い呼吸音ばかりです。

先に進みます。

先に進みます。

しばらく露岩の尾根が続きます。

しばらく露岩の尾根が続きます。

そこそこキツい坂です。

そこそこキツい坂です。

ちょっとスッキリしたと思ったら、

ちょっとスッキリしたと思ったら、

アセビに取り囲まれて進みます。

アセビに取り囲まれて進みます。

アセビが続きます。

アセビが続きます。

露岩が終わり、右から尾根がにじり寄ってきます。

露岩が終わり、右から尾根がにじり寄ってきます。

道標が見えてきました。切り替え画像は道標の表面です。

道標が見えてきました。切り替え画像は道標の表面です。

あっちから登ってきました。これにて神庭尾根はおしまいです。

あっちから登ってきました。これにて神庭尾根はおしまいです。

こちらは合流した立派な道の下方。川乗橋からの登山道(鳥屋戸尾根の下方)だと思います。

こちらは合流した立派な道の下方。川乗橋からの登山道(鳥屋戸尾根の下方)だと思います。

ここからは鳥屋戸尾根です。かつて歩いたはずですがまったく記憶にありません。

ここからは鳥屋戸尾根です。かつて歩いたはずですがまったく記憶にありません。

ピークが見えます。

ピークが見えます。

笙ノ岩山(1254.78m)に到着です。三等三角点があり、基準点名は北ノ沢です。

笙ノ岩山(1254.78m)に到着です。三等三角点があり、基準点名は北ノ沢です。

山頂からの景色。

山頂からの景色。

山頂からの景色。

山頂からの景色。

山頂からの景色。

山頂からの景色。

水を飲んで先に進みます。

水を飲んで先に進みます。

急降下です。

急降下です。

右手(ほぼ南方)が開けた尾根歩きになりました。

右手(ほぼ南方)が開けた尾根歩きになりました。

こんな感じです。

こんな感じです。

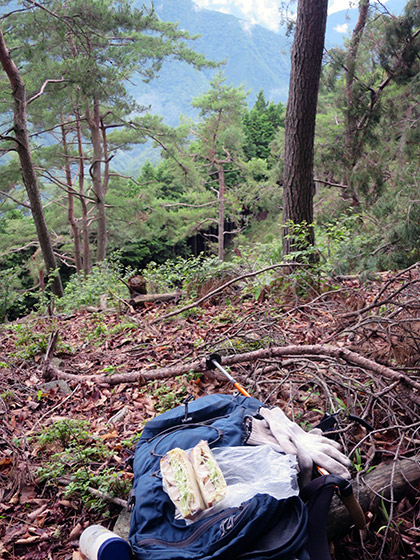

まばらなマツの間から山並みが見え隠れします。ここはおおよそ1280m圏です。

まばらなマツの間から山並みが見え隠れします。ここはおおよそ1280m圏です。

曇天ですが心地よいのでここでご飯にします。わたくし製のサンドイッチです。具は鶏ムネ肉の天ぷらとキャベツ。天ぷらは2日前の晩ご飯の残りです。食パンはガスコンロで焼き、粒マスタードとマヨネーズを塗りました。

曇天ですが心地よいのでここでご飯にします。わたくし製のサンドイッチです。具は鶏ムネ肉の天ぷらとキャベツ。天ぷらは2日前の晩ご飯の残りです。食パンはガスコンロで焼き、粒マスタードとマヨネーズを塗りました。

向こうの山に造成された土地に何かが建っていました。新しそうです。なんなんでしょう。

向こうの山に造成された土地に何かが建っていました。新しそうです。なんなんでしょう。

天気が良ければかなり遠くまで見渡せて楽しそーです。

天気が良ければかなり遠くまで見渡せて楽しそーです。

ご飯を食べて出発です。すぐ急降下です。

ご飯を食べて出発です。すぐ急降下です。

ちょっと複雑な地形です。尾根はやや左に曲がった後、右にグイーンと曲がっていきます。

ちょっと複雑な地形です。尾根はやや左に曲がった後、右にグイーンと曲がっていきます。

その左に曲がるあたりから右に延びているあちらの尾根が松岩尾根です。

その左に曲がるあたりから右に延びているあちらの尾根が松岩尾根です。

ただ、もうちょっと先に松岩ノ頭というピークがあるらしいのでそちらに寄ってから松岩尾根を下ることにします。

ただ、もうちょっと先に松岩ノ頭というピークがあるらしいのでそちらに寄ってから松岩尾根を下ることにします。

しっかりした道からちょっぴり左にはずれた正面奥のピークが松岩ノ頭のはずです。

しっかりした道からちょっぴり左にはずれた正面奥のピークが松岩ノ頭のはずです。

ここです。とくになにがあるわけでもないよね、と思っていると松岩ノ頭と書かれたテープが巻かれていました。

ここです。とくになにがあるわけでもないよね、と思っていると松岩ノ頭と書かれたテープが巻かれていました。