今回は前回の余勢を駆って毘沙門山南尾根を毘沙門山の山頂直下まで登り、毘沙門山西稜を下りました。股間を何度もキューッとさせながらもそこそこデンジャラスな尾根歩きを成し遂げた、というのがその余勢なんですが書いてみるとたいして勢いはないような気がしてきました。。。まっ、いいです。

白石山(はくせきさん)の別名である毘沙門山の由来とされる毘沙門神社はどこにあるの? と思い調 べてみたところ、毘沙門山から南に下っている尾根上に建っているらしいことがわかりました。南尾根を毘沙門神社を訪ねて毘沙門山東稜まで登り、西へ向かい、毘沙門山を越えて茅ノ坂峠まで西稜を歩く、これは体力的にもコースタイム的にもバッチグーなルートじゃなかろうか、などとひとりほくそ笑んでいました。

ところが毘沙門神社の現在の社殿は移転されたもので、かつての社殿の跡が毘沙門山の山頂直下のどこかにある、ということがわかりました。うーむ、どうせなら毘沙門神社「跡」も訪ねてみたいものです。結局、毘沙門神社「跡」を探しながら毘沙門山東稜と毘沙門山を巻き、西稜に乗る、というルートに変更。まっ、これはこれでいいんじゃないの、と再びほくそ笑んでいました。

けれどもそんな笑いが引きつる大きな問題がありました。毘沙門山の西にあるナイフリッジです。どうやら股間がキューッとなるどころか裂かれてしまいそうな岩稜で、左右どちらに落ちても一巻どころか全巻の終わりらしい。もちろん、根もとを巻くことにしました。

下山は毘沙門山西稜のおしまい(と勝手に定義)である茅ノ坂峠から峠道(地形図の破線)を北へ下り、林道茅ノ坂峠線から県道に出ることにしました。

毘沙門神社跡の探索が大きな肝だったんですが、思いもよらないできごとで場所の謎は引き解け結びのようにするりと解けてしまいました。

※前回の表記にならえば白石山(毘沙門山)とかっこ付きにするところですが、メンドーだし読みづらいので白石山ではなくビシッと毘沙門でいきます!

※現在の毘沙門神社の場所は「YamaReco」のgodohanさん、毘沙門神社跡の存在はアメーバブログの『ゆっきーの山歩き』さんの記録で知ることができました。ありがとうございます。

毘沙門山南尾根、毘沙門山西稜

(1/2)

| ■コース | 西武秩父線西武秩父駅→小鹿野役場バス停→[START]三ヶ原バス停→毘沙門山南尾根取付→表毘沙門水→(20分)毘沙門山南尾根取付→毘沙門山南尾根→(1時間)毘沙門神社→(20分)旧毘沙門神社跡→毘沙門山西稜南面→長合沢ノ頭・ナイフリッジ南面→(1時間10分)毘沙門山西稜→956m標高点→847m標高点→(2時間45分)茅ノ坂峠→峠道→林道茅ノ坂峠線→(55分)[GOAL]八谷バス停→小鹿野役場バス停→西武秩父線西武秩父駅 (6時間30分) |

| ■歩いた日 | 2023年11月6日(日) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■西武秩父線西武秩父駅→小鹿野役場バス停→[START]三ヶ原バス停→毘沙門山南尾根取付→表毘沙門水→(20分)毘沙門山南尾根取付→毘沙門山南尾根→(1時間)毘沙門神社→(20分)旧毘沙門神社跡

毘沙門山南尾根は毘沙門山から南へ赤平川(あかびらがわ)に下っています。短い尾根ですが下端から毘沙門山の山頂まで標高差が640mほどあります。ただ、190mほどは毘沙門山南面の垂直に切り立った断崖絶壁です。つまり歩ける範囲の高度差はあまりありません。さほど勾配はキツくなく、毘沙門山にまっすぐ向かう尾根だからここに神社が創建されたんじゃないでしょうか。

おはようございます。西武秩父駅前から小鹿野車庫行きに乗り、小鹿野役場で坂本行きに乗換えて三ヶ原(みがばら)というバス停で降りました。去っていくバスに背を向け

おはようございます。西武秩父駅前から小鹿野車庫行きに乗り、小鹿野役場で坂本行きに乗換えて三ヶ原(みがばら)というバス停で降りました。去っていくバスに背を向け 少し戻った大指(おおざす)の集落、毘沙門山の採掘場に向かう道に入ってすぐの電柱から毘沙門山南尾根に取付くんですが、その前に

少し戻った大指(おおざす)の集落、毘沙門山の採掘場に向かう道に入ってすぐの電柱から毘沙門山南尾根に取付くんですが、その前に 大指の集落に向かう道を登ること7、8分。「表毘沙門 白石の水」でペットボトルに水を汲ませてもらいました。「裏」の「毘沙門水」(切替画像)と見た目が違いすぎる、と言うか比べるものでもないか。味の違いは、、、よくわかりません。パイプに赤いポスト形の貯金箱が縛りつけられていました。

大指の集落に向かう道を登ること7、8分。「表毘沙門 白石の水」でペットボトルに水を汲ませてもらいました。「裏」の「毘沙門水」(切替画像)と見た目が違いすぎる、と言うか比べるものでもないか。味の違いは、、、よくわかりません。パイプに赤いポスト形の貯金箱が縛りつけられていました。 取付に戻ってきました。電柱の裏へ。登ります。

取付に戻ってきました。電柱の裏へ。登ります。 藪を抜けると

藪を抜けると そこそこの急登になって

そこそこの急登になって 標高440m圏(以降、「標高」は省略)の小ピークに2基の碑が立っていました。右は「天道大日如来」、左は「二十三夜塔」と読めます。文字の上にはそれぞれ太陽と月の絵柄が彫られています。

標高440m圏(以降、「標高」は省略)の小ピークに2基の碑が立っていました。右は「天道大日如来」、左は「二十三夜塔」と読めます。文字の上にはそれぞれ太陽と月の絵柄が彫られています。 ピークを下り、崩壊した祠を過ぎ、

ピークを下り、崩壊した祠を過ぎ、 急登になって

急登になって ゆるやかになって登っていくと

ゆるやかになって登っていくと 枯れたワラビとよく似た色の鉄塔(東京電力黒部幹線626号)が立っていました。510m圏です。

枯れたワラビとよく似た色の鉄塔(東京電力黒部幹線626号)が立っていました。510m圏です。 展望は少し。

展望は少し。 鉄塔を過ぎてすぐ、大きな倒木で左から登ってきた道と合流しました。作業道、参道、巡視道から1つから3つを組み合わせたなかに答えがあると思います。

鉄塔を過ぎてすぐ、大きな倒木で左から登ってきた道と合流しました。作業道、参道、巡視道から1つから3つを組み合わせたなかに答えがあると思います。 「627号」への巡視道が尾根からはなれていきます。

「627号」への巡視道が尾根からはなれていきます。 660mあたりで荒れてはいるけれどはっきりとした道が尾根を横断しました。

660mあたりで荒れてはいるけれどはっきりとした道が尾根を横断しました。 前方に空が広がり、

前方に空が広がり、 見晴らしのいい場所に出ました。

見晴らしのいい場所に出ました。 右からコーラ瓶のある東峰、毘沙門山、長合沢ノ頭、ナイフリッジがちょっぴり見えています。

右からコーラ瓶のある東峰、毘沙門山、長合沢ノ頭、ナイフリッジがちょっぴり見えています。 うーむ、どこが見えているのでしょう。曇っているのでよくわかりません。ウソです。晴れていてもわかりません。

うーむ、どこが見えているのでしょう。曇っているのでよくわかりません。ウソです。晴れていてもわかりません。 ススキの中に突っ込んで

ススキの中に突っ込んで 抜けてきました。どこが見えているのでしょう。曇っているのでよくわかりません。

抜けてきました。どこが見えているのでしょう。曇っているのでよくわかりません。 670mあたりでシャキッとした巻道が左にのびていました。なんだか神社に向かう気満々のように思えます。たどります。ただの巻道でした。すぐに尾根に乗ったんですが、上から話し声が聞こえてきます。ハイカーが休憩しているのかな、と思い登っていくと

670mあたりでシャキッとした巻道が左にのびていました。なんだか神社に向かう気満々のように思えます。たどります。ただの巻道でした。すぐに尾根に乗ったんですが、上から話し声が聞こえてきます。ハイカーが休憩しているのかな、と思い登っていくと 毘沙門神社でした。話し声はハイカーではなくおじさんたちでした。サッシ戸を開け放ち、社殿を掃き清めているのが見えます。

毘沙門神社でした。話し声はハイカーではなくおじさんたちでした。サッシ戸を開け放ち、社殿を掃き清めているのが見えます。 みなさんは三ヶ原地区の代表者で、きょうはなんと、毘沙門神社の例祭の日だそう。三ヶ原地区は11月の第1日曜日に祭礼を行っていてかつては大勢が参加したんだけれど、コロナ禍以降は代表者だけに。ちなみに5月の第1日曜日は大指地区の例祭で、合同でお祭りを執り行ったこともあるけれど「ケンカしたり仲良くなったりでハハハッ。1年に2度お祭りしてもらえるんだから神様もうれしいんじゃないの」と笑います。

みなさんは三ヶ原地区の代表者で、きょうはなんと、毘沙門神社の例祭の日だそう。三ヶ原地区は11月の第1日曜日に祭礼を行っていてかつては大勢が参加したんだけれど、コロナ禍以降は代表者だけに。ちなみに5月の第1日曜日は大指地区の例祭で、合同でお祭りを執り行ったこともあるけれど「ケンカしたり仲良くなったりでハハハッ。1年に2度お祭りしてもらえるんだから神様もうれしいんじゃないの」と笑います。 新しい注連縄が張られ、真っ白い紙垂が垂らされました。

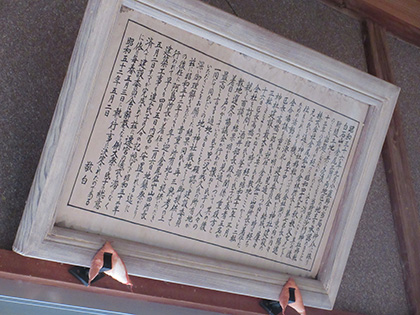

新しい注連縄が張られ、真っ白い紙垂が垂らされました。 神社移転の経緯が詳しく書かれた額。

神社移転の経緯が詳しく書かれた額。毘沙門山が秩父セメント(現・秩父太平洋セメント)に売却されたのが昭和39年。毘沙門神社の移転話が本格的に持ち上がったのは49年で二転三転した移転先が51年に決着。52年2月に地鎮祭が行われ、5月2日に遷宮が終了した。例大祭は毎春5月3日に執り行うことにする。

ざっくりこんな内容です。

移転費用は秩父セメントが負担したこと、蚕の卵を冷蔵保存した風穴があったんだけれどももう場所がわからなくなったこと、神社跡の断崖はロッククライミングに絶好のポイントだったんだけれど事故が起きたり近在住民の反対があったりで廃れてしまったこと、などなどいろいろな話をしていただいたんですが、最後にこちらから伺いしました。「元の毘沙門神社はどこにあったんですか」

移転費用は秩父セメントが負担したこと、蚕の卵を冷蔵保存した風穴があったんだけれどももう場所がわからなくなったこと、神社跡の断崖はロッククライミングに絶好のポイントだったんだけれど事故が起きたり近在住民の反対があったりで廃れてしまったこと、などなどいろいろな話をしていただいたんですが、最後にこちらから伺いしました。「元の毘沙門神社はどこにあったんですか」 「ここを登っていったら右手にわたしらが乗ってきた車が見えるから、その先を左へ行けば崖が屋根みたいになっていて石積みも残っているからわかるよ」。毘沙門神社跡はいったいどこにあるのか、あれやこれやと思い巡らしていたんですがおじさんの一言でほぼ解決です。南尾根を突き上げ、毘沙門山の山頂直下あたりだと目星がつきました。

「ここを登っていったら右手にわたしらが乗ってきた車が見えるから、その先を左へ行けば崖が屋根みたいになっていて石積みも残っているからわかるよ」。毘沙門神社跡はいったいどこにあるのか、あれやこれやと思い巡らしていたんですがおじさんの一言でほぼ解決です。南尾根を突き上げ、毘沙門山の山頂直下あたりだと目星がつきました。どのように祭礼が行われるのか興味があったんですが、お礼を述べて神社を辞し、毘沙門神社跡をめざします。

社殿右手奥の石祠にも注連縄が張られていました。石段の脇にあった「清浄水」と彫られた手水鉢もこの石祠も元の毘沙門神社から運ばれたらしい。

社殿右手奥の石祠にも注連縄が張られていました。石段の脇にあった「清浄水」と彫られた手水鉢もこの石祠も元の毘沙門神社から運ばれたらしい。※本記事への写真掲載に関してご快諾をいただきました。三ヶ原の皆様、ありがとうございます。

神社の先はとても歩きやすい尾根道です。

神社の先はとても歩きやすい尾根道です。 右下にかつての鉱山道路に駐車した車が見えてきました。あそこから神社まで5、6分で着くと思います。

右下にかつての鉱山道路に駐車した車が見えてきました。あそこから神社まで5、6分で着くと思います。 そのまま尾根上を進むと獣避けなのかヒト避けなのか判然としないネット沿いを歩くようになったんですが、

そのまま尾根上を進むと獣避けなのかヒト避けなのか判然としないネット沿いを歩くようになったんですが、 左下にそこそこしっかりした踏み跡が見えます。下って

左下にそこそこしっかりした踏み跡が見えます。下って たどります。かつての参道だったかもしれません(多分違います)。

たどります。かつての参道だったかもしれません(多分違います)。 石積みが見えました。あれか! と思ったんですがガードレールも見えました。鉱山道路です。

石積みが見えました。あれか! と思ったんですがガードレールも見えました。鉱山道路です。 それらしきものを探して急斜面を見上げながら歩きます。

それらしきものを探して急斜面を見上げながら歩きます。 なんの印かわからないけれどピンクテープが巻かれていました。

なんの印かわからないけれどピンクテープが巻かれていました。 ピンクテープから薄い踏み跡がくの字くの字で登っています。そろそろ毘沙門山の山頂直下なのでこの道をたどることにしました。

ピンクテープから薄い踏み跡がくの字くの字で登っています。そろそろ毘沙門山の山頂直下なのでこの道をたどることにしました。 割れた一升瓶。この上で人のなんらかの営みがあったに違いありません。気は急くんですが、

割れた一升瓶。この上で人のなんらかの営みがあったに違いありません。気は急くんですが、 こう見えてめちゃくちゃな急勾配で山頂直下になかなかたどり着けません。

こう見えてめちゃくちゃな急勾配で山頂直下になかなかたどり着けません。 ついに見つけました。社殿を守る前衛に石積み、後衛に毘沙門山の断崖。ここが毘沙門神社跡に違いありません。

ついに見つけました。社殿を守る前衛に石積み、後衛に毘沙門山の断崖。ここが毘沙門神社跡に違いありません。毘沙門神社跡の全貌。

境内に入ります。

境内に入ります。 先ほどの一升瓶はここから転がり落ちたのでしょう。キツい登りでした。かつての参道はわからずじまいです。

先ほどの一升瓶はここから転がり落ちたのでしょう。キツい登りでした。かつての参道はわからずじまいです。 山頂のやや西を見上げたところ。

山頂のやや西を見上げたところ。 真上、約190m上が毘沙門山の山頂です。

真上、約190m上が毘沙門山の山頂です。 三ヶ原の方の話によると新しい神社と同じくらいの大きさの社殿が建っていたそう。

三ヶ原の方の話によると新しい神社と同じくらいの大きさの社殿が建っていたそう。 「31」。秩父セメントのマーキングでしょうか。

「31」。秩父セメントのマーキングでしょうか。 コカ・コーラの190ml瓶が落ちていました。毘沙門山東峰の1000ml瓶と面白い呼応です。。。別に面白くないか。

コカ・コーラの190ml瓶が落ちていました。毘沙門山東峰の1000ml瓶と面白い呼応です。。。別に面白くないか。 「表毘沙門 白石の水」を飲みながら境内でゆっくりしました。そろそろ毘沙門山西稜に向かいます。あっと、毘沙門神社跡に着いたところで毘沙門山南尾根はおしまいとします。

「表毘沙門 白石の水」を飲みながら境内でゆっくりしました。そろそろ毘沙門山西稜に向かいます。あっと、毘沙門神社跡に着いたところで毘沙門山南尾根はおしまいとします。 岩稜の根もとをトラバース(山腹水平移動)します。

岩稜の根もとをトラバース(山腹水平移動)します。 あの尾根を回り込んだらどーなってるんでしょ。進む気になれません。

あの尾根を回り込んだらどーなってるんでしょ。進む気になれません。 ちょっと戻って下っていくと獣道らしき踏み跡にぶつかりました。たどります。

ちょっと戻って下っていくと獣道らしき踏み跡にぶつかりました。たどります。 道中。うーむ、どこが見えているのでしょう。曇っているのでよくわかりません。

道中。うーむ、どこが見えているのでしょう。曇っているのでよくわかりません。 ほぼほぼテキトーにトラバースを続けます。

ほぼほぼテキトーにトラバースを続けます。 毘沙門山と西隣のピークの鞍部から下ってきた小尾根です。乗り越します。

毘沙門山と西隣のピークの鞍部から下ってきた小尾根です。乗り越します。 ここの岩は全て落石なんだよね、などと思いながら歩いていると激しく転倒。ザレた地面で足を滑らしてしまいました。右膝と右手の付け根をガツンと打ってしまいました。

ここの岩は全て落石なんだよね、などと思いながら歩いていると激しく転倒。ザレた地面で足を滑らしてしまいました。右膝と右手の付け根をガツンと打ってしまいました。 仕事用か遊び用かわかりませんがたまにピンクテープが巻かれています。ここから長合沢ノ頭(なごうさわのあたま)に向かって薄い踏み跡が登っています。

仕事用か遊び用かわかりませんがたまにピンクテープが巻かれています。ここから長合沢ノ頭(なごうさわのあたま)に向かって薄い踏み跡が登っています。 長合沢ノ頭の直下を通過します。

長合沢ノ頭の直下を通過します。 トラバースを続けます。日の当たる場所は土がサラサラで足首がグキってなりそうです。

トラバースを続けます。日の当たる場所は土がサラサラで足首がグキってなりそうです。 725mの標高点のある尾根を乗り越します。ナイフリッジを巻き始めています。

725mの標高点のある尾根を乗り越します。ナイフリッジを巻き始めています。 ナイフリッジを巻き中。

ナイフリッジを巻き中。 ナイフリッジはそろそろおしまいのはずです。ナイフリッジ西端の向こうの西稜をめざします。

ナイフリッジはそろそろおしまいのはずです。ナイフリッジ西端の向こうの西稜をめざします。 斜上して急勾配をいなします。

斜上して急勾配をいなします。 大岩を大きく右へ巻き、

大岩を大きく右へ巻き、 毘沙門山西稜に乗りました。二重稜線のようです。あちらの尾根に移ります。

毘沙門山西稜に乗りました。二重稜線のようです。あちらの尾根に移ります。