今回は大サデ窪右岸尾根を登り、下駄小屋窪右岸尾根(げたごやくぼうがんおね)を下りました。

それぞれハンギョウ尾根の標高1420m圏(以降「標高」は省略)と1320m圏をてっぺんにして、大サデ窪右岸尾根は西側の滝上谷(たきうえたに)と大サデ窪の出合に、下駄小屋窪右岸尾根は東側のカロー谷と下駄小屋窪の出合に落ち込んでいる尾根です。つまり、ハンギョウ尾根を西から東へ乗越す年明け第1弾にふさわしい壮大な、というほどでもないとっても小ぢんまりとした尾根歩きです。尾根の名前はテキトーです。

大サデ窪右岸尾根、下駄小屋窪右岸尾根、カロー谷経路

(1/2)

| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]東日原バス停→小川谷橋→日原鍾乳洞→(45分)かろう橋→(30分)滝上谷橋→滝上谷→(1時間10分)大サデ窪出合→大サデ窪右岸尾根→(1時間55分)ハンギョウ尾根1420m圏→(10分)下駄小屋窪右岸尾根下降点→下駄小屋窪右岸尾根→(1時間5分)カロー谷経路→(45分)かろう橋→(1時間55分)[GOAL]大沢バス停→JR青梅線奥多摩駅 (8時間15分) |

| ■歩いた日 | 2025年1月4日(土) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■JR青梅線奥多摩駅→[START]東日原バス停→小川谷橋→日原鍾乳洞→(45分)かろう橋→(30分)滝上谷橋→滝上谷→(1時間10分)大サデ窪出合→大サデ窪右岸尾根→(1時間55分)ハンギョウ尾根1420m圏

大サデ窪右岸尾根は小川谷林道の滝上谷橋から大サデ窪出合までの沢歩きが第一の関門。尾根の序盤に突き出ている1050mの等高線に並んだ岩記号を越えられるのかが第二関門。第三関門は、、、とくになさそう。というのが机上の見通しでした。けれども現場では予想外のことが起こりがちなわけで。

おはようございます。東日原バス停です。奥多摩駅行きになったバスに背を向けて、

おはようございます。東日原バス停です。奥多摩駅行きになったバスに背を向けて、 日原川の対岸に稲村岩を見て小川谷橋を渡って右折、左上に一石山神社、右下の小川谷の対岸に日原鍾乳洞、鍾乳洞から目を上げると梵天岩、こちら側には燕岩、燕岩からの落石を守る日原燕岩洞門をくぐり、

日原川の対岸に稲村岩を見て小川谷橋を渡って右折、左上に一石山神社、右下の小川谷の対岸に日原鍾乳洞、鍾乳洞から目を上げると梵天岩、こちら側には燕岩、燕岩からの落石を守る日原燕岩洞門をくぐり、 籠岩の根元を過ぎると林道小川谷線です。

籠岩の根元を過ぎると林道小川谷線です。 ゲートを抜け、日原浄水場を過ぎ、人形山東尾根、小川谷右岸上段歩道、下段歩道への登山口を過ぎ、

ゲートを抜け、日原浄水場を過ぎ、人形山東尾根、小川谷右岸上段歩道、下段歩道への登山口を過ぎ、 かろう橋を渡ります。ここに戻って来る予定です。

かろう橋を渡ります。ここに戻って来る予定です。 崩落地を越えます。

崩落地を越えます。 ハンギョウ尾根を登っていくモノレールの始発駅を過ぎます。モノレールの支柱がぴかぴか日を反射していたので撮ったんですが、ちっともぴかぴかがわかりません。

ハンギョウ尾根を登っていくモノレールの始発駅を過ぎます。モノレールの支柱がぴかぴか日を反射していたので撮ったんですが、ちっともぴかぴかがわかりません。 滝上谷橋(たきうえたにはし)に到着です。

滝上谷橋(たきうえたにはし)に到着です。 滝上谷の水量は少なめ。沢登りをするつもりもないしそんな技術もありません。水線を濡れることなく歩いたり作業道なんかで高巻きしながら大サデ窪出合までたどりつけることを願います。

滝上谷の水量は少なめ。沢登りをするつもりもないしそんな技術もありません。水線を濡れることなく歩いたり作業道なんかで高巻きしながら大サデ窪出合までたどりつけることを願います。 橋を渡って右岸から谷に降り、すぐ左岸へ。

橋を渡って右岸から谷に降り、すぐ左岸へ。 左岸には踏み跡があってとくに難儀なことなく登ってきました。

左岸には踏み跡があってとくに難儀なことなく登ってきました。 こんなしっかりした道になったりもします。

こんなしっかりした道になったりもします。 右岸に炭焼き窯跡が見えました。天井が落ちているだけで石組みはしっかり残っています。

右岸に炭焼き窯跡が見えました。天井が落ちているだけで石組みはしっかり残っています。 路肩のないキビシいのっぺりトラバース(山腹水平移動)から逃げて

路肩のないキビシいのっぺりトラバース(山腹水平移動)から逃げて 右岸へ。とても歩きやすいんですが、

右岸へ。とても歩きやすいんですが、 左岸の上のほうに丸太で土留めされた道らしいものが見えます。左上の大岩を巻くようにくの字くの字で登っています。まっ、

左岸の上のほうに丸太で土留めされた道らしいものが見えます。左上の大岩を巻くようにくの字くの字で登っています。まっ、 いいや、とそのまま右岸の踏み跡をたどりますが、小尾根を回り込むと

いいや、とそのまま右岸の踏み跡をたどりますが、小尾根を回り込むと 覆いかぶさるような岩壁に取り囲まれてしまいました。これは無理。先に進めません。

覆いかぶさるような岩壁に取り囲まれてしまいました。これは無理。先に進めません。 ちょっと下流に戻って左岸に渡り、先ほど見た土留めされた道みたいな道がこちらまでのびてきていることを願ってあの急斜面を登ります。

ちょっと下流に戻って左岸に渡り、先ほど見た土留めされた道みたいな道がこちらまでのびてきていることを願ってあの急斜面を登ります。 這い上がってきて

這い上がってきて 這い上がります。

這い上がります。 ありました。道です。朽ちた丸太が並んで路肩をつくっています。岩壁の上にすーっとのびています。

ありました。道です。朽ちた丸太が並んで路肩をつくっています。岩壁の上にすーっとのびています。 岩壁の上に立ちました。滝上谷が細く見えます。

岩壁の上に立ちました。滝上谷が細く見えます。 岩壁を乗越して下っていくと対岸にワサビ田跡が連なっていました。

岩壁を乗越して下っていくと対岸にワサビ田跡が連なっていました。 右上の暗部から谷に降りてきたんですが道は尾根を左上に登っているようです。後で気づきました。「18|17」の東京都水道局の林班界標が立っています。道は水源林の巡視路なんですね。きっと。

右上の暗部から谷に降りてきたんですが道は尾根を左上に登っているようです。後で気づきました。「18|17」の東京都水道局の林班界標が立っています。道は水源林の巡視路なんですね。きっと。 ワサビ田の導水管と思われるパイプがあちらこちらに残されています。

ワサビ田の導水管と思われるパイプがあちらこちらに残されています。 そこそこデンジャラスなトラバースを肝を冷やしながら抜けてくると

そこそこデンジャラスなトラバースを肝を冷やしながら抜けてくると 前方にワサビ田跡。

前方にワサビ田跡。 崩壊しきった小屋跡を越えると

崩壊しきった小屋跡を越えると 瓦礫で埋まった大サデ窪でした。第一関門はなんとかクリアです。上流に凍った流れが見えます。左がめざす大サデ窪右岸尾根です。ザックを降ろし、チェーンスパイクを履き、ちょっと休憩。

瓦礫で埋まった大サデ窪でした。第一関門はなんとかクリアです。上流に凍った流れが見えます。左がめざす大サデ窪右岸尾根です。ザックを降ろし、チェーンスパイクを履き、ちょっと休憩。 大サデ窪の「サデ」は伐った木を運ぶ滑り台のような設備のことで、漢字では浅手とか纚とか書くらしい。一般的なサデは板を敷いたノラサデで、そのほか丸太を枕木のように並べた算盤サデ、枝で枕木を上から下へ編みつけた丹波サデ、滑走面に並べた枝に土砂をかけた畚(もっこ)サデなんかがあって、勾配によって使い分けられたみたい。サデの方向転換点には木の枝葉や木屑、もみ殻なんかをクッション材にした「臼」をつくり、滑り落ちてくる木材の衝撃をやわらげていたそう。谷を埋め尽くす音、振動、迫力満点というか命がけの仕事場だったことは容易に想像できます。ひとめ見てみたいです。

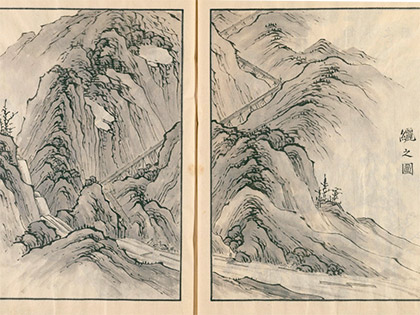

大サデ窪の「サデ」は伐った木を運ぶ滑り台のような設備のことで、漢字では浅手とか纚とか書くらしい。一般的なサデは板を敷いたノラサデで、そのほか丸太を枕木のように並べた算盤サデ、枝で枕木を上から下へ編みつけた丹波サデ、滑走面に並べた枝に土砂をかけた畚(もっこ)サデなんかがあって、勾配によって使い分けられたみたい。サデの方向転換点には木の枝葉や木屑、もみ殻なんかをクッション材にした「臼」をつくり、滑り落ちてくる木材の衝撃をやわらげていたそう。谷を埋め尽くす音、振動、迫力満点というか命がけの仕事場だったことは容易に想像できます。ひとめ見てみたいです。上は『管材画譜 天』(土屋秀世著 松村寛一画 18-- [写])の「纚之圖」。右ページの左上から左ページ下に向かってくの字くの字にサデが設営されています。伐りだされた木はサデを滑り、水量の多い谷に落とされます。左ページの右下と右ページの左下には、谷に引っかかった木を捌く杣人が描かれています。切替え画像は左ページの右下部分の拡大です。(国立国会図書館デジタルコレクションより)

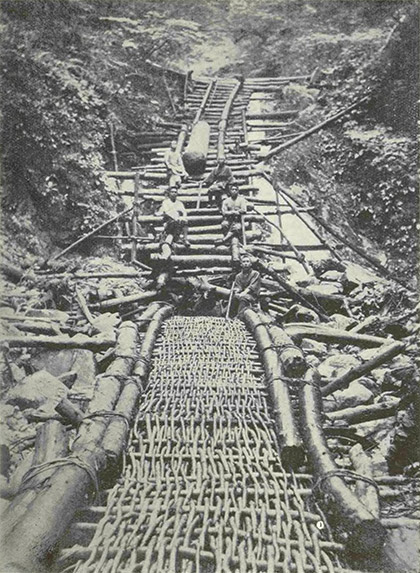

上は『木曽式伐木運材図絵』(長野営林局事業部作業課 編 長野営林局互助会 1954)の51ページからの引用(国立国会図書館デジタルコレクションより)です。「大正時代 たんばさで・そろばんさで搬出の景、貴重材はつり下げる」という説明が添えられています。緻密かつ豪快なつくりに圧倒されます。手前の丹波サデから奥の算盤サデに向かって伐りだされた木がガーッと滑っていくのでしょう。 あー、やっぱりひとめ見てみたい。

上は『木曽式伐木運材図絵』(長野営林局事業部作業課 編 長野営林局互助会 1954)の51ページからの引用(国立国会図書館デジタルコレクションより)です。「大正時代 たんばさで・そろばんさで搬出の景、貴重材はつり下げる」という説明が添えられています。緻密かつ豪快なつくりに圧倒されます。手前の丹波サデから奥の算盤サデに向かって伐りだされた木がガーッと滑っていくのでしょう。 あー、やっぱりひとめ見てみたい。 ちょうど読んでいた北イタリアのモンテ・ローザ山麓を舞台にした小説『帰れない山』(パオロ・コニェッティ著 関口英子訳 新潮社)に「古い板を何枚も枕木のように並べて、森を縦断するちょっとした滑り台もこしらえた。勾配が急で、勢い余って丸太が飛び出しそうな箇所には、枝の先端部分を敷きつめて滑り止めにした。」という記述がありました。まさにサデと臼です。世界共通のシステムなのでしょうか。興味は尽きません。

尾根に取付きました。ザレた急登です。出合から登ってきて、左手の大サデ窪を滑走して滝上谷に落ちる伐木を想像する余裕もなく、

尾根に取付きました。ザレた急登です。出合から登ってきて、左手の大サデ窪を滑走して滝上谷に落ちる伐木を想像する余裕もなく、 登ります。ザレに浮石でちょっとツラいです。

登ります。ザレに浮石でちょっとツラいです。 右手の大サデ窪左岸尾根。くみしやすそうのはあちらの左岸尾根なんですが、上部はかつて歩いたクラミ窪右岸尾根と重なっています。ですのでせっかくだからと右岸尾根を選んだんですが、予想以上にキツい勾配にちょっと後悔しながら

右手の大サデ窪左岸尾根。くみしやすそうのはあちらの左岸尾根なんですが、上部はかつて歩いたクラミ窪右岸尾根と重なっています。ですのでせっかくだからと右岸尾根を選んだんですが、予想以上にキツい勾配にちょっと後悔しながら 喘ぎつつ登ってくると、アセビが出てきました。

喘ぎつつ登ってくると、アセビが出てきました。 1050m圏でようやく勾配が落ち着きました。

1050m圏でようやく勾配が落ち着きました。 アセビの森を歩きます。そういえばこのあたりは岩記号がフジツボのように並んでいるんですが、岩はありません。というわけで第二関門もとくに問題なくクリアできました。

アセビの森を歩きます。そういえばこのあたりは岩記号がフジツボのように並んでいるんですが、岩はありません。というわけで第二関門もとくに問題なくクリアできました。 で、右手を見てみると確かに岩が露出しています。左手は、、、見忘れました。

で、右手を見てみると確かに岩が露出しています。左手は、、、見忘れました。 見忘れから少し登った1080m圏で巡視路にぶつかりました。「18|17」の林班界標から尾根上を歩けばここに来るのでしょう。

見忘れから少し登った1080m圏で巡視路にぶつかりました。「18|17」の林班界標から尾根上を歩けばここに来るのでしょう。 巡視路を右へ、大サデ窪の手前まで歩いてみました。この先は危なっかしいですが、対岸に巡視路が見えます。

巡視路を右へ、大サデ窪の手前まで歩いてみました。この先は危なっかしいですが、対岸に巡視路が見えます。 引き返します。石積で守られた道だったんですね。気づきませんでした。

引き返します。石積で守られた道だったんですね。気づきませんでした。 大サデ窪右岸尾根に復帰です。

大サデ窪右岸尾根に復帰です。 尾根は植林に囲まれて尾根上にヒトっぽい踏み跡がついています。巡視路の下と上とは大違いです。

尾根は植林に囲まれて尾根上にヒトっぽい踏み跡がついています。巡視路の下と上とは大違いです。 1130m圏から尾根は植林に囲まれた急登になりました。

1130m圏から尾根は植林に囲まれた急登になりました。 昭和52年度に植林の一部を改植(造林木の生育状況からみて、成林することが困難と判断される場合(枯損率 50%以上)であって、改植により確実に成林が期待できる林分について行う。-林野庁中部森林管理局『管理経営の指針』より)したことを示す看板を通過します。尾根は左へぐーっと曲がりながら登っていきます。

昭和52年度に植林の一部を改植(造林木の生育状況からみて、成林することが困難と判断される場合(枯損率 50%以上)であって、改植により確実に成林が期待できる林分について行う。-林野庁中部森林管理局『管理経営の指針』より)したことを示す看板を通過します。尾根は左へぐーっと曲がりながら登っていきます。 植林の中を標高差で130mほど登ってきて

植林の中を標高差で130mほど登ってきて 右手が雑木になりました。空が広がっています。

右手が雑木になりました。空が広がっています。 登ってきて

登ってきて 1290m圏で左から登ってきた尾根と合流。尾根は広がり、

1290m圏で左から登ってきた尾根と合流。尾根は広がり、 勾配はゆるみました。右手にハンギョウ尾根が見えます。

勾配はゆるみました。右手にハンギョウ尾根が見えます。 左手は長沢背稜。

左手は長沢背稜。 登ってきて

登ってきて 登って

登って 登るとハンギョウ尾根の小ピークが見えてきました。下りっぱなしのハンギョウ尾根はたしか2つか3つくらいしかピークがありません。そのうちのひとつです。いきなり傾斜がキツくなります。第一関門、第二関門はこれといった難なく通過できたけれど、「ここに第三の関門が隠されていたのか!」と書ければ収まりがよかったんですが、それほどの劇的な勾配でもなく、フツーにキツい急登です。

登るとハンギョウ尾根の小ピークが見えてきました。下りっぱなしのハンギョウ尾根はたしか2つか3つくらいしかピークがありません。そのうちのひとつです。いきなり傾斜がキツくなります。第一関門、第二関門はこれといった難なく通過できたけれど、「ここに第三の関門が隠されていたのか!」と書ければ収まりがよかったんですが、それほどの劇的な勾配でもなく、フツーにキツい急登です。 登ってきて

登ってきて ハンギョウ尾根の1420m圏のピークに立ちました。これにて大サデ窪右岸尾根はおしまいです。

ハンギョウ尾根の1420m圏のピークに立ちました。これにて大サデ窪右岸尾根はおしまいです。 ブナに「18|17」の林班界標がくくりつけられていました。ちょっと休憩。よく晴れていて風もほとんどなく心地よい稜線上です。

ブナに「18|17」の林班界標がくくりつけられていました。ちょっと休憩。よく晴れていて風もほとんどなく心地よい稜線上です。大サデ窪右岸尾根のダイジェスト動画です。

次はハンギョウ尾根を下って下駄小屋窪右岸尾根をめざします。