今回は不老山尾根(ふろうやまおね)を歩き、地形図の破線(徒歩道)をたよりに峰畑集落跡を訪ねました。

不老山尾根は奥多摩駅前の1番バス乗り場から5つめの不老バス停にいちばん近いピーク、不老山(677m)をてっぺんにして南北に走る尾根です。走るといったら大げさです。歩くといっても大げさなくらいごく短い尾根です。名前はテキトーです。

峰畑集落跡に建物は残っていませんがあちらこちらでいろんな生活道具が静かにじーっと土に還るのを待っていました。

※不老山を不動山と記載していたのを2024年6月23日に修正しました。混乱した方、ごめんなさい。アホやと思った方、そのとーりです。

不老山尾根、峰畑集落跡

| ■コース | [START]JR青梅線奥多摩駅→日原街道→不老林道→不老尾根→不老山→峰畑集落跡→寺地(日原街道)→[GOAL]JR青梅線奥多摩駅 (全部で4時間) |

| ■歩いた日 | 2024年6月15日(土) |

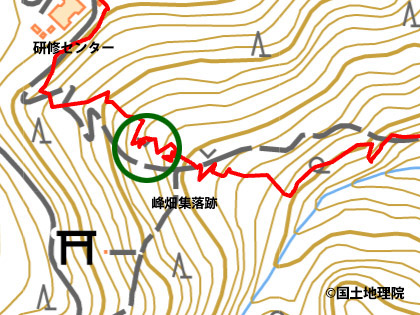

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

不老山尾根は短いながらも起伏はそこそこ旺盛。くねっとした地形もあって、植林帯から左植林、右雑木になるといまの季節らしい葉っぱを愛でながらの急登をしのぐとピークです。

ピークからの下りはきわめておだやか。すぐに東京農業大学の立派な施設です。

峰畑集落跡に関してはぜひ本文をお読みください。

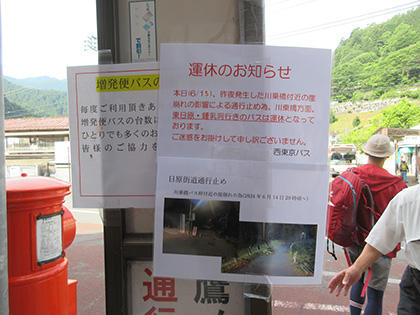

おはようございます。奥多摩駅前の1番バス停です。6月14日の夜に発生した川乗橋バス停付近の崖崩れで東日原、鍾乳洞方面のバスは全面運休でした。歩行者も通行不可。知らなかった。東日原に行く予定だったのにどーしょー。

おはようございます。奥多摩駅前の1番バス停です。6月14日の夜に発生した川乗橋バス停付近の崖崩れで東日原、鍾乳洞方面のバスは全面運休でした。歩行者も通行不可。知らなかった。東日原に行く予定だったのにどーしょー。 路頭に迷うハイカーたち。ツバメを眺めたりトイレの行列に並んだりしながらわたくしも身の振り方を考えました。

路頭に迷うハイカーたち。ツバメを眺めたりトイレの行列に並んだりしながらわたくしも身の振り方を考えました。そこそこ思い悩み、どこかの尾根歩きの帰路に時間があれば歩こうと思っていたルートを思い出しました。時間が余ることなんてまずないのでそのままになっていたのが不老山尾根と峰畑集落跡を巡るルートです。

駅を出発して氷川大橋を渡って右折、日原街道をてくてく歩きます。電光掲示板には「日原街道 平石橋〜神庭沢橋 通行止」と表示されています。

駅を出発して氷川大橋を渡って右折、日原街道をてくてく歩きます。電光掲示板には「日原街道 平石橋〜神庭沢橋 通行止」と表示されています。 南一丁目、下栃久保、栃久保バス停を過ぎ、正面にめざす不老山尾根が見えてきました。寺地沢に架かる瀬波橋(せなみはし)を渡るとすぐに寺地バス停です。

南一丁目、下栃久保、栃久保バス停を過ぎ、正面にめざす不老山尾根が見えてきました。寺地沢に架かる瀬波橋(せなみはし)を渡るとすぐに寺地バス停です。寺地バス停でスマホGPSを見ながら取付を思案していると、同じく駅から歩いてきたベテラン男性ソロハイカーがやってきました。妙指尾根を歩くという彼としばらくあーだこーだと話し、彼は少し先の日原川に架かる向寺地橋へ下っていきました。彼もきっとヘンタイ山歩キストに違いありません。

不老山尾根に取付ける場所を探しながら歩いたんですが、落石防護ネットにがっちり守られていてスキはありません。日原街道に分断された不老山尾根の突端まで来てしまいました。

不老山尾根に取付ける場所を探しながら歩いたんですが、落石防護ネットにがっちり守られていてスキはありません。日原街道に分断された不老山尾根の突端まで来てしまいました。 日原川側の不老山尾根。こちらは尾根っぽくありません。

日原川側の不老山尾根。こちらは尾根っぽくありません。 尾根を回り込んで不老バス停のちょっと手前の坂道を登ってみます。右奥に浮浪バス停がちょろっと見えています。

尾根を回り込んで不老バス停のちょっと手前の坂道を登ってみます。右奥に浮浪バス停がちょろっと見えています。 登り始めてすぐ、小さな涸れ沢の左岸に不老山尾根への取っかかりになりそうな尾根(写真奥)が見えました。

登り始めてすぐ、小さな涸れ沢の左岸に不老山尾根への取っかかりになりそうな尾根(写真奥)が見えました。 この階段から取付き、

この階段から取付き、 向こうの尾根を越えると不老山尾根です。尾根はめつくちゃ急勾配ですが乗越すだけならなんとかなりそう。

向こうの尾根を越えると不老山尾根です。尾根はめつくちゃ急勾配ですが乗越すだけならなんとかなりそう。 登ってきて

登ってきて 堰堤の上を歩き、隣の尾根の横っ腹に取付きます。

堰堤の上を歩き、隣の尾根の横っ腹に取付きます。 ちょっと上にそこそこしっかりした道のような道を発見。崩れて路肩のない場所もありましたが、しっかりトラバース(山腹水平移動)していきます。

ちょっと上にそこそこしっかりした道のような道を発見。崩れて路肩のない場所もありましたが、しっかりトラバース(山腹水平移動)していきます。 不老山尾根が見えてきました。

不老山尾根が見えてきました。 不老山尾根に立ちました。

不老山尾根に立ちました。 下方。

下方。 歩いてきた道はつづいているように見えます。地理院地図には記載がないんですが、『奥多摩 登山詳細図式(東編)』(吉備人出版)にある寺沢地区までトラバースしている破線(徒歩道)はこの道かもしれません。

歩いてきた道はつづいているように見えます。地理院地図には記載がないんですが、『奥多摩 登山詳細図式(東編)』(吉備人出版)にある寺沢地区までトラバースしている破線(徒歩道)はこの道かもしれません。 そこそこの急登がつづいたんですが、標高500m圏(以降「標高」は省略)で右から登ってきたビシッとした作業道を横切ると勾配はゆるくなりました。

そこそこの急登がつづいたんですが、標高500m圏(以降「標高」は省略)で右から登ってきたビシッとした作業道を横切ると勾配はゆるくなりました。 おだやかな尾根歩きです。

おだやかな尾根歩きです。 先ほどの作業道は尾根の巻道だったようです。左から登ってきて

先ほどの作業道は尾根の巻道だったようです。左から登ってきて 尾根上で消えました。

尾根上で消えました。 560mあたりから急登になってきました。

560mあたりから急登になってきました。 枝打ちされたスギやヒノキの枝葉に足を沈めながら登ってきて

枝打ちされたスギやヒノキの枝葉に足を沈めながら登ってきて ぐにゅっと波打って左から登ってきた尾根と合流します。テキトーに高みをめざします。

ぐにゅっと波打って左から登ってきた尾根と合流します。テキトーに高みをめざします。 右手に明るい葉っぱをつけた雑木が見えます。急登をしのぎながらにじり寄っていき、植林と雑木の境目を登っていくことにしました。同じ急登ならあちらがいいです。

右手に明るい葉っぱをつけた雑木が見えます。急登をしのぎながらにじり寄っていき、植林と雑木の境目を登っていくことにしました。同じ急登ならあちらがいいです。 明るい尾根になって弧を描く空が見えてきました。キッツい登りです。

明るい尾根になって弧を描く空が見えてきました。キッツい登りです。 幼木を守るパイプとネットでしょうか。強風で骨をポッキポキにされた傘に見えなくもない謎の構造物を過ぎ、

幼木を守るパイプとネットでしょうか。強風で骨をポッキポキにされた傘に見えなくもない謎の構造物を過ぎ、 ひーこらと登ってくると

ひーこらと登ってくると いきなり尾根は平らになり、残骸になりかかっているネットの間を歩きます。

いきなり尾根は平らになり、残骸になりかかっているネットの間を歩きます。 677mの標高点あたりに到着。不老山の山頂です。ピークといえばピークですが、なだらかな山頂です。ペットボトルに詰めてきたほうじ茶を飲みながらぶらぶらします。このあたりは東京農業大学の演習林の東の端っこのはずです。

677mの標高点あたりに到着。不老山の山頂です。ピークといえばピークですが、なだらかな山頂です。ペットボトルに詰めてきたほうじ茶を飲みながらぶらぶらします。このあたりは東京農業大学の演習林の東の端っこのはずです。 尾根の向こうへ下ります。地形図からはわかりませんが尾根幅はシュッと絞られました。

尾根の向こうへ下ります。地形図からはわかりませんが尾根幅はシュッと絞られました。 中途半端な場所ですが、これにて不老山尾根はおしまいとします。左手には東京農業大学の立派な演習林研修センターが見えています。

中途半端な場所ですが、これにて不老山尾根はおしまいとします。左手には東京農業大学の立派な演習林研修センターが見えています。 中途半端な場所には理由があって、地形図のはこのあたりから峰畑集落跡に向かって破線が尾根に戻るようにのびています。うろうろ探しているとどうやらそれらしい道が見つかりました。右下の小道です。

中途半端な場所には理由があって、地形図のはこのあたりから峰畑集落跡に向かって破線が尾根に戻るようにのびています。うろうろ探しているとどうやらそれらしい道が見つかりました。右下の小道です。左上は座禅研修でも行われていそうな純和風の建物です。坂道を登って玄関先に立つとひゅっと人影が見えて挨拶しようと思ったら格子に区切られたガラスに映った自分でした。ははは。

右下の小道を進んでみます。草ボーボーですが道のようではあります。すぐに植林の中に入ります。

右下の小道を進んでみます。草ボーボーですが道のようではあります。すぐに植林の中に入ります。 あちらから歩いてきました。植林の中はそこそこの傾斜があります。

あちらから歩いてきました。植林の中はそこそこの傾斜があります。 道といえば道みたいな道が右にトラバース気味にのびています。たどります。

道といえば道みたいな道が右にトラバース気味にのびています。たどります。 深い谷にぶつかりました。水は流れていませんが足元で研修センターから下ってきた地中のパイプがゴポゴポ音を立てていてどこかで水が流れ落ちているようです。

深い谷にぶつかりました。水は流れていませんが足元で研修センターから下ってきた地中のパイプがゴポゴポ音を立てていてどこかで水が流れ落ちているようです。 谷に降りるはっきりした踏み跡がありました。

谷に降りるはっきりした踏み跡がありました。 谷に降りたはいいけれどその先は踏み跡は見つからず。テキトーに谷地形を下っていきます。

谷に降りたはいいけれどその先は踏み跡は見つからず。テキトーに谷地形を下っていきます。 時折、踏み跡らしきものが見つかるとたどってはみるものの長くはつづきません。すでに破線を忠実にたどることは諦めています。谷地形を下っていけば峰畑集落跡にぶつかるはずなのでテキトーに歩きやすいところを下っていきます。

時折、踏み跡らしきものが見つかるとたどってはみるものの長くはつづきません。すでに破線を忠実にたどることは諦めています。谷地形を下っていけば峰畑集落跡にぶつかるはずなのでテキトーに歩きやすいところを下っていきます。 整地された平坦な土地が見えてきました。峰畑集落跡に着いたようです。

整地された平坦な土地が見えてきました。峰畑集落跡に着いたようです。 峰畑集落跡はこのあたりです。

峰畑集落跡はこのあたりです。 平地に降りてきました。トタン板が落ち葉に埋もれて朽ちているばかりです。

平地に降りてきました。トタン板が落ち葉に埋もれて朽ちているばかりです。 あちらの石垣の上も住居跡のようです。小さな谷? 路地? をまたぎます。

あちらの石垣の上も住居跡のようです。小さな谷? 路地? をまたぎます。  こちらの敷地はいろんな生活道具が散らばっています。

こちらの敷地はいろんな生活道具が散らばっています。峰畑はNHKの『新日本紀行』が取りあげたことがあります。1971(昭和46)年10月25日に「東京過疎地帯~奥多摩~」というタイトルで放映されています。なんとか観てみたいと思って調べてみたんですがダメでした。安いとはいえない受信料を払っているんだから過去の番組にかんたんにネットからアクセスできるようにしてほしいものです。

まっ、それはそれ。幸いなことに放送内容は『新日本紀行 3 関東』(NHK 社会番組部編 新人物往来社 1972)という書籍で文章化されていました。以下、ところどころ書籍を引用(太字)しながら集落のいまを( )に書いていきます。

まっ、それはそれ。幸いなことに放送内容は『新日本紀行 3 関東』(NHK 社会番組部編 新人物往来社 1972)という書籍で文章化されていました。以下、ところどころ書籍を引用(太字)しながら集落のいまを( )に書いていきます。(水槽や割れた水瓶、無傷の水瓶、アルミ鍋、蚊取り線香の缶、ひしゃくの先っぽ、赤玉ポートワインの空き瓶、キリンビールや缶詰の空き缶。暮らしの跡を見ると自分の時間軸がすーっと移動します)

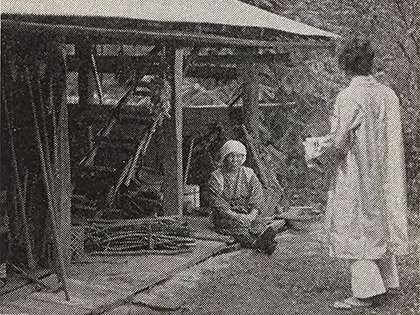

番組は中条まさおさんという一人芝居の旅をつづけている役者を通して峰畑を描写しています。ふもとの町で峰畑の5軒はみんな山を降りたと聞いていたけれど、たったひとり65歳になる山本テイさんが暮らしていました。演者ひとり客ひとりの劇が始まります。

番組は中条まさおさんという一人芝居の旅をつづけている役者を通して峰畑を描写しています。ふもとの町で峰畑の5軒はみんな山を降りたと聞いていたけれど、たったひとり65歳になる山本テイさんが暮らしていました。演者ひとり客ひとりの劇が始まります。(メーカー不明の噴流式電気洗濯機。大きなダイヤルはおそらくタイマーでその上はツマミの取れた強中弱のスイッチ。槽内の横っ腹に水流を起こす羽根が付いています)

中条さんは老婆一人を相手に芝居する

中条さんは老婆一人を相手に芝居する(同書180ページより)

奇妙な衣装に身を包んだ山本さんはつぶやきのようなセリフのような言葉を森閑とした集落、山本さんに投げます。「オーイ、オォーイ、オォーイ」「誰もいない山合いの村 庭先に出れば、山がちかくにせまり 谷合いに白い雲が浮かんでいる とまっている 飛翔している ボクは飛べるだろうか あの雲のように」

奇妙な衣装に身を包んだ山本さんはつぶやきのようなセリフのような言葉を森閑とした集落、山本さんに投げます。「オーイ、オォーイ、オォーイ」「誰もいない山合いの村 庭先に出れば、山がちかくにせまり 谷合いに白い雲が浮かんでいる とまっている 飛翔している ボクは飛べるだろうか あの雲のように」(敷地奥から。家々は急峻な土地に石垣で平地をつくっています。どーしてこんなところに? という問いはそのまま自分に向けると答えはわかるような気がします)

「誰もいないと思った村に ひとりだけ人がいた ボクは自分だけのために芝居をするのに、見て下さるという」

「誰もいないと思った村に ひとりだけ人がいた ボクは自分だけのために芝居をするのに、見て下さるという」(ストーブ?)

「ボクはなぜ、こんなことをしているのだろう 飛ぶために 白い雲のように この山合いの村 誰もいなくなる村 芝居 ひとり」

「ボクはなぜ、こんなことをしているのだろう 飛ぶために 白い雲のように この山合いの村 誰もいなくなる村 芝居 ひとり」(きっと豆脱穀機という農機具。手作業ではまかないきれない収穫があったのでしょう)

中条さんは芝居を区切り休みます。山本さんが「私が、ほらここから見える、上の隣の家まで続いている畑に植えているのは、アズキ、大豆、トウモロコシ、一人分の白菜と大根とジャガイモ」と語ります。

中条さんは芝居を区切り休みます。山本さんが「私が、ほらここから見える、上の隣の家まで続いている畑に植えているのは、アズキ、大豆、トウモロコシ、一人分の白菜と大根とジャガイモ」と語ります。(集落を少し下って見上げる)

一人、また一人、峰畑の部落から人の姿が消えていった

一人、また一人、峰畑の部落から人の姿が消えていった (同書179ページより)

(墓地)

(墓地) 「それにしても囲りに人がいなくなって、山鳩やカラスのうるさいこと。畑に種を播くすぐ側から飛んできて掘ってしまいます」

「それにしても囲りに人がいなくなって、山鳩やカラスのうるさいこと。畑に種を播くすぐ側から飛んできて掘ってしまいます」自然の物音だけにつつまれた暮らしがここにあった。谷川の流れが風の吹きようで遠くなったり近づいたりする。虫の羽音だって聞きわけることができる。

引用はここまで。 次の写真から通常モードに戻ります。

(日当たりのいい場所は決まって畑跡のようです。静けさは山本さんの暮らしたときと同じに違いありません)

頑丈そうに見える石垣も

頑丈そうに見える石垣も 少しずつ崩れています。

少しずつ崩れています。 往時の道はさっぱりわかりません。テキトーに下ります。

往時の道はさっぱりわかりません。テキトーに下ります。 峰畑集落跡を立ち去ります。

峰畑集落跡を立ち去ります。小さなワゴン車に寝具や芝居道具を詰め込んだ中条さんの旅は小河内、日の出村とつづき、番組はその姿を追っていきます。

道らしい道はありません。テキトーに下っていくとしっかりしたこれぞ道みたいな道にぶつかりました。久々の道です。

道らしい道はありません。テキトーに下っていくとしっかりしたこれぞ道みたいな道にぶつかりました。久々の道です。 登っていくのは将門神社方面。神社の先で不老林道に合流します。さらに石尾根の峰畑峠まで道がつづいていたらしいんですが(地形図に破線あり)、道は消失しています。

登っていくのは将門神社方面。神社の先で不老林道に合流します。さらに石尾根の峰畑峠まで道がつづいていたらしいんですが(地形図に破線あり)、道は消失しています。 寺地をめざして下ります。

寺地をめざして下ります。 『詳細図』には(廃道)の記載がありますがしっかりした道がつづきます。

『詳細図』には(廃道)の記載がありますがしっかりした道がつづきます。 と思ったら崩落で道は消失。

と思ったら崩落で道は消失。 ちょっと引き返すと獣かヒトか両方か、高巻く踏み跡がありました。

ちょっと引き返すと獣かヒトか両方か、高巻く踏み跡がありました。 崩落面を見下ろしながら高巻き中。

崩落面を見下ろしながら高巻き中。 少々デンジャラスな急降下で道に復帰します。

少々デンジャラスな急降下で道に復帰します。 復帰後はおだやかな道がつづきます。

復帰後はおだやかな道がつづきます。 寺地沢のワサビ田を流れる水の音に日原街道を走るエンジン音が重なります。

寺地沢のワサビ田を流れる水の音に日原街道を走るエンジン音が重なります。 ゆるやかに下ってきて

ゆるやかに下ってきて 日原街道が見えました。すぐ右が瀬波橋です。奥多摩駅に向かいます。

日原街道が見えました。すぐ右が瀬波橋です。奥多摩駅に向かいます。 石垣の上に並んだ石仏。

石垣の上に並んだ石仏。 栃久保地区を歩きます。手前は愛宕山、正面奥は天地山でしょう。

栃久保地区を歩きます。手前は愛宕山、正面奥は天地山でしょう。山の神様、地権者の皆様、きょうもありがとうございました。今回は歴史の記憶からこぼれ落ちようとしている集落のたたずまいにココロ打たれました。今後ともなにとぞよろしくお願いします。

※6月19日の正午から日原街道の通行止は解除になり、バスの運行も再開したようです。